突破功率與脈寬固有矛盾:100TW亞雙周期激光脈沖為超快科學拓展新邊界

近日,由瑞典于默奧大學與匈牙利ELIALPS研究中心組成的國際研究團隊,在《NaturePhotonics》發表一項突破性成果。該團隊通過創新技術方案,成功實現峰值功率100太瓦(TW)與脈沖持續時間4.3飛秒(fs)的亞雙周期激光輸出,首次將超高功率與超短脈沖持續時間相結合,為阿秒科學、相對論等離子體物理等前沿領域提供了關鍵技術支撐。

激光加工技術的核心挑戰:功率與脈寬的協同難題

近幾十年來,超快激光技術始終沿兩大方向持續發展:其一,追求更高峰值功率以構建極端物理條件,探索物質在高能狀態下的特性與規律;其二,追求更短脈沖持續時間以實現更高時間分辨率,捕捉原子、電子層面的超快動力學過程。

然而,傳統激光系統受限于物理機制的固有約束,難以同時達成上述目標。從原理而言,縮短脈沖持續時間需依賴更寬的光譜帶寬,但多數激光增益介質的帶寬存在固有局限;提升峰值功率則需延長能量放大路徑并增加能量存儲量,這又會限制脈沖的壓縮程度,形成難以調和的矛盾。以傳統鈦寶石激光系統為例,其增益帶寬的局限性使其無法兼顧“短脈沖”與“高功率”的雙重需求。

創新技術路徑:雙維度突破矛盾瓶頸

研究團隊以光參量啁啾脈沖放大(OPCPA)技術為核心突破口。相較于鈦寶石激光系統,OPCPA技術具備支持更寬增益帶寬的顯著優勢,為實現少周期脈沖(脈沖持續時間接近光的一個周期)奠定了基礎。為使OPCPA技術真正實現100TW級功率輸出,團隊針對性解決了三大關鍵技術難題:

串行相干場合成技術

為獲取亞雙周期脈沖所需的超寬光譜帶寬,團隊采用串行相干場合成技術,將580-1020nm的全光譜范圍劃分為紅光(700-1020nm)與藍光(580-700nm)兩個互補區域,分別進行放大后再實現相干合成。該技術如同對光譜分量進行“分聲部放大”,既保障了各光譜區域的高效能量放大,又維持了不同頻率分量間的相位同步性。

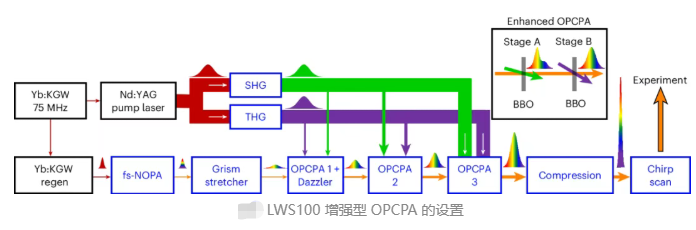

增強型OPCPA結構設計

團隊研發的“光波合成器100(LWS100)”系統采用三級增強型OPCPA結構,每一級均包含兩個光參量放大器:其一由532nm二次諧波泵浦,負責放大紅光區域(700-1020nm);其二由355nm三次諧波泵浦,負責放大藍光區域(580-700nm)。同時,系統選用β相偏硼酸鋇(BBO)晶體作為非線性介質,通過精確控制相位匹配角度(藍光區域θ=34.54°,紅光區域θ=23.73°)與非共線角度,確保不同波長光的同步放大。

系統性能指標:從穩定性到超分辨率的全面突破

LWS100系統展現出卓越的綜合性能:其輸出脈沖持續時間達4.3fs,屬于亞雙周期脈沖(小于可見光兩個周期的持續時間),峰值功率達100TW,聚焦強度可突破1021W/cm2,進入超相對論強度范疇。

在載波包絡相位(CEP)穩定性方面,系統通過被動穩定前端設計與反饋控制相結合的方式,實現了優于300mrad的CEP穩定性,且在連續一小時測試中,CEP漂移始終控制在2π范圍內,為高相位精度要求的阿秒科學實驗提供了可靠保障。

時間對比度(主脈沖與預脈沖強度比)是高功率激光系統的另一關鍵指標。該系統通過全OPCPA架構優化及聲光可編程色散濾波器(Dazzler)的合理布局,將時間對比度提升至11個數量級以上,有效抑制了預脈沖干擾。

此外,團隊通過光譜幅度整形技術,選擇性切除745-825nm范圍的光譜分量,成功將脈沖持續時間進一步壓縮至3.7fs,實現亞4fs脈沖輸出。盡管此時峰值功率降至25TW,但仍可滿足多種超快光譜學與阿秒科學實驗需求。

未來展望:向拍瓦級亞周期脈沖邁進

“此項技術的突破性在于首次實現100TW級功率與亞雙周期脈沖的結合,”論文作者、于默奧大學LaszloVeisz教授表示,該成果為阿秒物理學、極端非線性光學、相對論等離子體物理等領域提供了全新研究工具,有望推動人類對微觀世界超快過程的認知與操控能力。

研究團隊指出,該技術在重復頻率、光譜帶寬、脈沖持續時間及能量等方面具有可擴展性。未來通過優化串行場合成與色散控制技術,有望實現拍瓦(1拍瓦=1000太瓦)級亞周期脈沖(脈沖持續時間短于光的一個周期),進一步拓展超快激光技術在前沿科學領域的應用邊界。

咨詢熱線(Tel): 0591-83855102

E-mail:uki@measopt.com

聯系人:翁女士(UKI)

地址:福建省福州市倉山區建新鎮西三環智能產業園A3棟