上海理工大學詹其文教授團隊揭示光學斯格明子相互作用機制,為高密度光通信與光信息處理提供拓撲調控新范式

在光通信與光信息處理技術向“更高密度、更低損耗、更高速率”邁進的關鍵階段,光學斯格明子(OpticalSkyrmion)憑借其優(yōu)異的拓撲穩(wěn)定性與豐富的信息承載能力,已成為下一代光計算、超高密度信息存儲及長距離光通信領域的核心候選技術之一。然而,光學斯格明子間的相互作用規(guī)律、拓撲態(tài)演化機制等基礎科學問題長期未得到系統(tǒng)闡明,嚴重制約了其從理論研究向實際器件應用的轉化。近日,上海理工大學詹其文教授團隊在該領域取得重大突破,首次系統(tǒng)揭示了不同類型光學斯格明子的相互作用機制,發(fā)現拓撲湮滅現象及新型雙半子拓撲結構的生成規(guī)律,相關成果以“Editors’Pick”(主編推薦)形式發(fā)表于《ChineseOpticsLetters》2025年第23卷第10期,為光場拓撲態(tài)的精準調控與信息編碼提供了重要理論支撐與實驗依據。

一、光學斯格明子:拓撲光子學領域的“穩(wěn)定信息載體”

傳統(tǒng)認知中,光的傳播遵循直線傳播規(guī)律;而在微觀物理尺度下,通過精準調控光場的偏振、相位等參數,可使光形成類似流體漩渦的復雜結構化分布,即光學斯格明子。作為一種典型的“光拓撲準粒子”,光學斯格明子的核心特征在于**拓撲不變性**——其拓撲數(描述拓撲特征的核心物理量)在微弱外界擾動下保持恒定,這一特性使其能夠穩(wěn)定承載海量信息,有效規(guī)避傳統(tǒng)光信息載體在傳輸過程中因擾動導致的信息丟失問題,為解決高密度光存儲與低損耗光通信的技術瓶頸提供了新方向。

從物理本質來看,光學斯格明子以“非平庸光學矢量紋理”為標志,其偏振態(tài)在空間中的分布呈現渦旋纏繞特征,可通過龐加萊球(偏振態(tài)參數化表征空間)上的斯托克斯(Stokes)矢量進行定量描述。此前,科研界已在多種光場體系中實現光學斯格明子的構建,但針對“多斯格明子體系中相互作用規(guī)律”的研究仍處于空白狀態(tài),明確其相互作用機制、拓撲態(tài)演化路徑,成為推動光學斯格明子走向應用的關鍵前提。

二、系統(tǒng)性研究:解析光學斯格明子相互作用的核心規(guī)律

為填補上述研究空白,詹其文教授團隊(核心成員包括滕厚安、鐘進展、雷欣瑞等)以“光場拓撲態(tài)調控”為目標,構建同軸疊加實驗體系,重點研究Néel型與Bloch型兩種典型光學斯格明子的相互作用,通過調控斯格明子的極性(polarity,表征旋轉方向指向的物理量)與渦旋性(vorticity,表征旋轉手性的物理量),系統(tǒng)揭示了拓撲數、極性、渦旋性對相互作用結果的耦合影響,形成兩大核心研究發(fā)現。

1.實驗體系構建:聚焦關鍵物理參數的調控與監(jiān)測

團隊選取Néel型與Bloch型光學斯格明子作為研究對象,通過精密光學調控技術實現兩者的同軸疊加,建立“參數調控-拓撲態(tài)觀測”的閉環(huán)研究體系。實驗中,團隊以拓撲數為核心參考量,同步監(jiān)測極性(“指向中心”或“背離中心”)與渦旋性(順時針或逆時針)的變化,借助龐加萊球斯托克斯矢量成像技術,實時追蹤相互作用過程中拓撲態(tài)的演化軌跡。

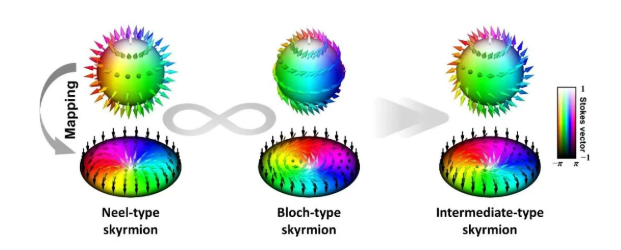

研究結果顯示(如圖1所示):Néel型斯格明子(圖1a)與Bloch型斯格明子(圖1b)相互作用時,首先形成具有扭轉型特征的“過渡態(tài)斯格明子”(圖1c)。該過渡態(tài)的偏振紋理同時保留兩種原始斯格明子的拓撲特征,且呈現出空間分布的連續(xù)性變化,為后續(xù)拓撲態(tài)的演化提供了過渡路徑,也證實了斯格明子相互作用的“非突變性”特征。

2.核心發(fā)現一:拓撲湮滅與“平凡態(tài)”的偏振紋理特性

研究證實,當兩個光學斯格明子的**拓撲數相反**(如拓撲數分別為+1與-1)時,將發(fā)生顯著的“拓撲湮滅”現象——兩者的拓撲特征相互抵消,最終形成拓撲數為0的“拓撲平凡態(tài)”。值得注意的是,該“平凡態(tài)”并非完全喪失結構特征,而是保留了獨特的偏振紋理,包括螺旋相位圖案、類雙半子(Bimeron)局部結構等。

從物理機制來看,拓撲湮滅過程中,斯格明子的渦旋結構相互抵消,但偏振態(tài)的空間分布仍受原始參數的調控,形成可設計的紋理特征。團隊核心成員雷欣瑞教授指出:“拓撲平凡態(tài)的偏振紋理可通過調控原始斯格明子的極性與渦旋性實現精準控制,這使其具備作為輔助信息編碼單元的潛力,為光信息處理提供更豐富的編碼維度。”

3.核心發(fā)現二:新型雙半子拓撲結構的生成機制

當兩個光學斯格明子的**拓撲數相同**,但極性與渦旋性均相反(如拓撲數均為+1,一個為“順時針指向中心”,另一個為“逆時針背離中心”)時,相互作用呈現完全不同的演化路徑——兩者不發(fā)生拓撲湮滅,而是融合生成“受平凡組分擾動的雙半子(Bimeron)拓撲結構”。

該新型雙半子結構兼具“拓撲穩(wěn)定性”與“調控靈活性”:一方面,其核心拓撲特征由原始斯格明子的拓撲數決定,確保信息承載的穩(wěn)定性;另一方面,平凡組分的引入使其偏振分布可通過微調原始參數實現動態(tài)調控,為“按需設計拓撲光場”提供了可能。這一發(fā)現突破了傳統(tǒng)拓撲光場“一旦生成難以調控”的局限,為拓撲光場的動態(tài)優(yōu)化奠定了基礎。

三、學術價值與應用前景:推動光信息技術向拓撲調控升級

詹其文教授團隊的這項研究,不僅在基礎物理層面填補了光學斯格明子相互作用研究的空白,更在技術應用層面為光通信與光信息處理提供了新的調控范式,其學術價值與應用前景主要體現在以下兩方面:

1.理論層面:完善拓撲光子學的基礎理論框架

該研究首次建立了“拓撲數-極性-渦旋性”的耦合作用模型,明確了光學斯格明子相互作用的規(guī)律性框架,揭示了拓撲湮滅、新型拓撲結構生成的物理機制,極大推進了人類對光學拓撲準粒子的認知深度,為后續(xù)多斯格明子體系、動態(tài)拓撲調控等研究提供了統(tǒng)一的理論參考,豐富了拓撲光子學的基礎理論體系。

2.應用層面:為高密度光信息技術提供技術基礎

基于研究發(fā)現的相互作用規(guī)律,科研人員可通過調控光學斯格明子的拓撲數、極性與渦旋性,實現對光場拓撲態(tài)的精準“寫入”與“轉換”——例如,利用拓撲數的差異實現二進制信息編碼,借助拓撲湮滅過程實現信息的“擦除”,通過新型雙半子結構實現多維度信息承載。這一系列調控手段,為開發(fā)高密度光存儲芯片、低損耗光通信模塊提供了核心技術支撐,有望突破現有光信息技術的密度與損耗瓶頸。

詹其文教授表示:“下一步,團隊將重點推進光學拓撲粒子的動態(tài)調控與器件化研究,探索芯片尺度下斯格明子陣列的構建與實時操控技術,為新一代光計算、量子光信息處理技術的發(fā)展奠定基礎,同時為高速、智能化光通信網絡的建設提供前沿技術保障。”

四、研究團隊:深耕拓撲光子學的學術力量

該成果的取得,離不開團隊在拓撲光子學領域的長期積累與跨學科協(xié)作。團隊負責人詹其文教授為上海理工大學國家特聘教授,學術履歷深厚:1996年獲中國科學技術大學物理學學士學位,2002年獲美國明尼蘇達大學電子工程博士學位,長期致力于時空光場調控、納米光子學、生物光子學等領域研究,已發(fā)表學術論文200余篇,曾兩次入選“中國光學十大進展”,并獲評“全球30大光學進展”(2020年、2022年),在拓撲光子學領域具有廣泛學術影響力。

核心成員雷欣瑞教授為上海理工大學特聘教授,中國科學技術大學博士,曾在深圳大學、英國倫敦國王學院開展博士后研究,主攻納米光子學與自旋光子學,發(fā)表學術論文40余篇,2022年獲“中國光學十大進展提名獎”,在光場偏振調控與拓撲結構設計領域具備扎實的技術積累。團隊成員的跨學科背景與技術互補,為此次研究突破提供了堅實的人才與技術支撐。

此次上海理工大學詹其文教授團隊的研究,不僅解鎖了光學斯格明子相互作用的核心規(guī)律,更搭建了“基礎物理研究-技術應用轉化”的橋梁。隨著后續(xù)器件化研究的推進,光學斯格明子有望成為新一代光信息技術的核心載體,為高密度光通信、光計算與光存儲的發(fā)展注入新動能,推動人類向高速、低損耗的光信息時代邁出關鍵一步。

咨詢熱線(Tel): 0591-83855102

E-mail:uki@measopt.com

聯(lián)系人:翁女士(UKI)

地址:福建省福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)西三環(huán)智能產業(yè)園A3棟