激光特性及其在現代科技中的應用研究

一、激光的物理特性解析

1.單色性與光譜純度

激光的單色性表現為其光譜線寬極窄。以Thorlabs公司的ULN15TK激光器為例,在1550nm波長處的線寬可達100Hz,較傳統汞燈(10GHz)提升五個數量級。這種特性源于激光腔內的共振選頻機制,通過Fabry-Perot腔的模式選擇作用,僅特定頻率的光子能夠形成穩定振蕩。單色性參數可通過相干時間公式τ=1/Δv進行量化,當線寬Δv=100Hz時,相干長度可達3×10?km,這為精密光譜學和光頻梳技術奠定了基礎。

2.方向性與光束質量

激光的高方向性由腔鏡系統的幾何約束實現。氦氖激光器的典型全發散角為1.5mrad,對應光束傳播1km后的光斑擴展僅1.5m。高斯光束的發散角遵循α=1.27λ/D的衍射極限公式,當束腰直徑D=1mm時,550nm激光的發散角為0.7mrad。通過非球面透鏡聚焦,可將光斑尺寸壓縮至λ/2的衍射極限,支撐微納加工和光鑷技術的發展。

3.相干性與相位穩定性

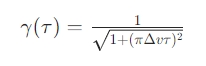

激光的時間相干性由單色性決定,空間相干性則取決于波前相位的均勻性。相干度γ(τ)的計算公式為:

當Δv=100kHz時,相干時間τ=10μs,足以滿足全息干涉測量需求。空間相干性通過范西特-澤尼克定理描述,在天文觀測中可通過孔徑合成技術突破衍射極限。

二、激光技術的工程應用

1.光通信領域

分布式反饋激光器(DFB13TK)的窄線寬特性(100kHz)使相干光通信系統實現100Gb/s以上的單通道傳輸速率。基于正交頻分復用(OFDM)技術,結合光頻梳作為本地振蕩器,光纖通信容量已突破10Tb/s。

2.精密測量技術

激光干涉引力波天文臺(LIGO)采用功率回收干涉儀設計,通過3.5WNd:YAG激光在4km臂長上實現10?21應變靈敏度。該技術基于邁克爾遜干涉原理,通過法布里-珀羅腔增強光程差信號。

3.先進制造領域

飛秒激光(脈寬<100fs)在微加工領域展現獨特優勢。利用多光子吸收效應,可實現玻璃內部三維微結構加工,精度達亞微米級。在光伏產業中,激光開槽技術使太陽能電池效率提升1.5%以上。

三、極端環境下的技術挑戰

1.空間環境適應性

衛星搭載的激光通信終端需承受-196℃至+120℃的溫度循環。實驗表明,采用應力補償鍍膜技術可將面形變化控制在λ/500以內(λ=1550nm),確保相干探測性能穩定。

2.高功率激光損傷

慣性約束聚變(ICF)裝置中的釹玻璃激光系統面臨光學元件損傷閾值限制。通過啁啾脈沖放大(CPA)技術,已實現10PW峰值功率輸出,但元件表面缺陷引發的局部場增強效應仍是主要限制因素。

3.量子光學前沿

單光子源的相干性要求達到g(2)(0)<0.1,這需通過量子點材料的能帶工程和微腔結構設計實現。目前,基于InAs/GaAs量子點的單光子源已實現100%偏振可控。

四、發展趨勢與展望

1.新型激光材料開發

鈣鈦礦材料因其高增益系數和寬調諧范圍,成為固態激光領域的研究熱點。2023年Nature報道的甲脒鉛碘鈣鈦礦激光器,實現了2.3μm波長的室溫激射。

2.超構表面波前調控

基于超構表面的平面透鏡可將激光聚焦光斑壓縮至λ/4,同時實現消色差功能。該技術在增強現實(AR)眼鏡和光存儲領域具有應用潛力。

3.量子相干操控

里德堡原子陣列與激光場的耦合,為量子計算提供新型平臺。2024年Science論文報道了512個里德堡原子的糾纏態制備,保真度達99.7%。

激光加工設備技術的發展歷程印證了基礎研究向應用轉化的典型路徑。從愛因斯坦受激輻射理論的提出,到今天覆蓋通信、醫療、能源等領域的技術生態,激光已成為連接經典物理與量子世界的橋梁。隨著納米光子學、量子光學等交叉學科的發展,激光在精密測量、信息處理和能源轉換領域的創新應用將持續拓展人類認知與改造自然的邊界。

咨詢熱線(Tel): 0591-83855102

E-mail:uki@measopt.com

聯系人:翁女士(UKI)

地址:福建省福州市倉山區建新鎮西三環智能產業園A3棟