從測距到3D成像的簡單邏輯了解激光雷達工作原理

提到激光雷達,很多人會聯想到自動駕駛的“眼睛”、測繪領域的“精準尺”,但它的核心工作邏輯其實遠比想象中樸實——一切都從“測距”開始,再通過簡單的技術轉化,實現我們熟悉的3D感知。

一、激光雷達的核心:脈沖法測距

激光雷達的成像基礎是精準測距,而目前主流且應用最廣的,就是網頁中提到的脈沖法(飛行時間法,ToF法)。它的原理和我們日常“喊一聲聽回聲算距離”的邏輯幾乎一致,只是把“聲音”換成了激光,把“耳朵”換成了精密儀器。

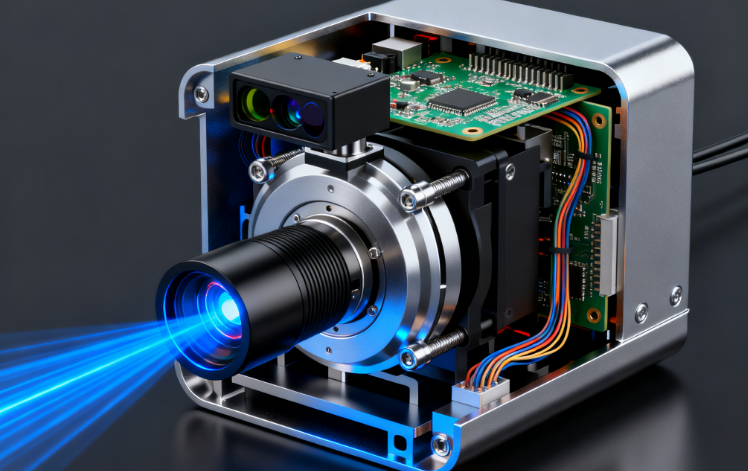

1.核心組件很精簡:脈沖法的實現只需要三個關鍵部分——發出短暫光信號的脈沖激光器、接收反射光的光電探測器,以及記錄時間的高精度計時器。

2.工作流程一步通:整個測距過程可以拆解為三個步驟。第一步,脈沖激光器發射一束激光,同時計時器開始“計時”;第二步,激光碰到待測物體(比如墻面、汽車、樹木)后反射回來;第三步,反射光被光電探測器捕捉,探測器會把光信號轉換成電信號,傳給計時器讓其“停止計時”。

3.距離計算有公式:知道了激光的飛行時間,就能用“距離=時間×光速÷2”算出結果。這里的“÷2”很關鍵,因為激光要走“發射→反射→接收”一個來回。網頁中提到“1米對應6.67納秒(ns)”,正是因為光速約30萬公里/秒,1米往返的時間剛好是這個數值。而計時器的精度能達到皮秒(ps)級,這也讓激光雷達的測距精度通常能做到厘米(cm)級。

二、從“點”到“圖”:深度圖、強度圖與3D點云

只測一個點的距離沒意義,激光雷達的價值在于“多測幾個點”,并把這些點的信息轉化成可視化的圖像,最終生成3D點云。

先有“距離圖”和“亮度圖”:當激光雷達對一個區域的多個點進行測距后,會得到兩種基礎圖像。一種是深度圖(距離圖像),用不同色彩代表物體的遠近,比如紅色表示近、藍色表示遠;另一種是強度圖,類似我們手機拍的照片,記錄的是激光反射的強度——反射越強,畫面越亮,去掉色彩后就是黑白圖。

再轉“3D點云圖”:深度圖只是“平面上的距離信息”,要變成3D效果,還需要結合相機的參數。因為激光雷達的視場角、像素數量是固定的,每個像素對應的“方位角”(比如這個點在左上方多少度)很容易推算。此時,深度圖提供了“距離(球坐標系中的r)”,方位角提供了“方向”,把這兩個信息轉換成笛卡爾坐標系(X、Y、Z軸)的坐標,就能得到我們常說的3D點云圖。

值得一提的是,點云圖里的顏色不一定和距離相關——就像給3D模型上色,顏色可以用來標注不同物體(比如道路用灰色、車輛用紅色),具體代表什么,全看我們的需求設定。

三、原理之外:激光雷達的“道”與“術”

網頁中提到“大道至簡”,激光雷達的底層邏輯確實如此——測距靠光的飛行時間,成像靠點的組合轉換。但要做出能用、好用的激光雷達,光懂“原理”還不夠,必須“道與術兼備”。

“道”是底層邏輯,是我們前面講的“脈沖測距”“坐標轉換”;而“術”是實現細節:比如如何讓激光器發出更穩定的脈沖、如何讓探測器在復雜環境(雨天、灰塵)中準確捕捉反射光、如何把計時器的精度再提高一個量級……這些“術”的突破,才是激光雷達從“理論”走向“應用”的關鍵。

其實,很多看似復雜的技術,核心邏輯都很簡單。激光雷達之所以讓人覺得“高深”,更多是因為工程實現中的細節打磨。

咨詢熱線(Tel): 0591-83855102

E-mail:uki@measopt.com

聯系人:翁女士(UKI)

地址:福建省福州市倉山區建新鎮西三環智能產業園A3棟