飛秒激光技術的發展歷程與產業變革:從基礎研究到應用創新的演進

飛秒激光以其超短脈沖寬度和超高峰值功率的特性,成為現代光學領域的重要突破。本文系統梳理飛秒激光技術從1980年代的理論探索到21世紀產業應用的完整脈絡,重點闡述環形腔對撞脈沖鎖模技術的建立、固態激光材料的革新,以及女性科學家在關鍵技術突破中的貢獻,揭示其推動精密制造、醫療科學等領域變革的內在邏輯。

一、環形腔對撞脈沖鎖模技術的建立與突破(1980-1985)

在激光技術發展初期,線性腔鎖模技術受限于法布里-珀羅干涉的不穩定性,難以實現亞皮秒級脈沖的穩定輸出。1981年,貝爾實驗室R.L.Fork團隊提出對撞脈沖鎖模(CPM)技術,通過環形腔結構設計,使兩束反向傳播的脈沖在可飽和吸收體中自動對撞,首次實現90飛秒脈沖的穩定產生。該技術突破傳統線性腔的局限性,通過消除法布里-珀羅干涉效應,顯著提升了鎖模穩定性。

首個CPM染料激光系統采用50微米層流噴射液膜作為增益介質,結合特定波段低損耗反鏡,構建了高非線性光學系統。盡管該系統對泵浦功率敏感性較高,存在脈沖數倍增的混沌現象,但其證明了飛秒級脈沖產生的可行性。至1985年,通過腔內四棱鏡組對群速度色散的精確補償,脈寬進一步壓縮至27飛秒,該技術引入"準孤子"鎖模概念,為后續固態激光技術發展奠定了理論基礎。

二、固態激光材料的革新:從染料激光到鈦寶石鎖模(1990-)

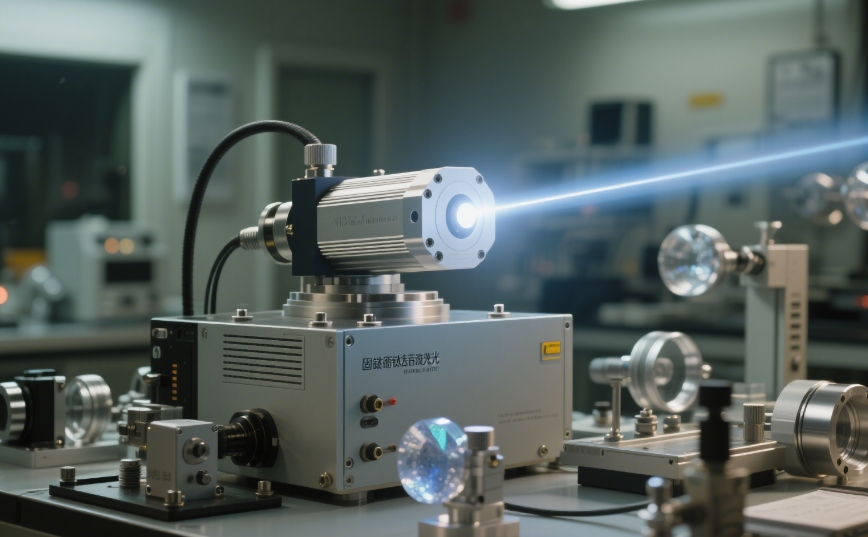

染料激光時代受制于液體增益介質的維護復雜性,1990年蘇格蘭圣安德魯斯大學WilsonSibbett團隊開啟固態激光革命。其將商用皮秒激光器的染料噴嘴替換為摻鈦藍寶石(Ti:Sa)晶體,并引入布儒斯特棱鏡進行色散補償,成功實現60飛秒脈沖輸出。該技術無需環形腔和可飽和吸收體,僅依賴晶體寬帶增益和自相位調制效應實現"魔術鎖模",本質是頻譜展寬與色散補償的協同作用。

鈦寶石激光器的誕生標志著飛秒激光技術進入實用化階段。其結構緊湊、維護簡便,突破了染料激光的操作瓶頸,為后續工業級應用提供了硬件基礎。該技術的成功應用,凸顯了固態材料在激光物理中的獨特優勢,推動了激光技術從實驗室向產業化的關鍵跨越。

三、關鍵技術突破中的女性科學家貢獻

在飛秒激光技術演進中,女性科學家的創新成果具有里程碑意義:

1.啁啾脈沖放大(CPA)技術

2018年諾貝爾物理學獎得主DonnaStrickland與GérardMourou于1985年開發的CPA技術,通過脈沖展寬-放大-壓縮流程,避免了光學元件損傷問題,將激光峰值功率提升至拍瓦級別。該技術成為激光微加工、眼科手術等領域的核心支撐,直接催生萬億級產業規模。

2.半導體可飽和吸收鏡(SESAM)

UrsulaKeller發明的SESAM技術,以固態器件替代傳統可飽和吸收染料,將鎖模激光器穩定性提升數個數量級。該成果推動飛秒激光在醫學成像、光通信等領域的大規模商用,Keller亦因此成為歐洲物理學會量子電子學獎首位女性得主。

四、從實驗室到產業的技術轉化與產業化布局

貝爾實驗室的技術積累通過人才流動實現產業化延伸。曾參與27飛秒脈沖研究的JanisValdmanis于2014年創立Thorlabs超快光電子學團隊,將棱鏡壓縮技術轉化為110GHz帶寬探測器等商用化產品,成為光纖通信領域關鍵元件供應商。阿根廷科學家O.E.Martinez的棱鏡負色散理論,通過企業研發平臺持續賦能全球激光技術研發,體現了基礎研究與產業創新的深度耦合。

五、技術演進趨勢與未來應用展望

當前飛秒激光技術正朝三個方向突破:

1.更高功率:拍瓦級激光系統有望推動慣性約束核聚變等前沿科學研究;

2.更短脈沖:阿秒級脈沖技術將深化對電子動力學過程的觀測;

3.集成化:芯片級飛秒激光器助力量子計算、生物醫學等領域的微型化應用。

在產業層面,飛秒激光的超精密加工能力正革新光伏電池、微電子器件制造工藝;在醫療領域,其非接觸式切割特性推動精準外科手術的發展。未來,隨著光頻梳技術與光纖激光的融合,飛秒激光有望在時空基準測量、超快光譜等領域開辟新的應用場景。

飛秒激光加工設備和技術的發展歷程,是光學理論、材料科學與工程技術協同創新的典范。從環形腔的基礎研究到鈦寶石激光的固態革命,從實驗室的脈沖壓縮技術到產業化的精密加工裝備,其演進軌跡深刻體現了基礎科學對產業變革的引領作用。展望未來,飛秒激光將繼續作為"超快之光",在前沿科學探索與高端制造領域釋放更大能量,成為推動人類社會科技進步的核心力量之一。

咨詢熱線(Tel): 0591-83855102

E-mail:uki@measopt.com

聯系人:翁女士(UKI)

地址:福建省福州市倉山區建新鎮西三環智能產業園A3棟