哈佛大學實現全集成寬帶微波頻率梳:突破光子學領域十年技術瓶頸

光學頻率梳作為連接光學域與微波域的關鍵橋梁,其芯片級集成對于實現緊湊、可擴展且高能效的頻率梳光源具有重要意義,可廣泛支撐光頻合成、精密光譜分析及高速通信等前沿應用。然而,過去十年間,集成光頻梳領域始終面臨“間隔帶寬權衡”的根本性限制。近日,以哈佛大學為主要單位的研究團隊在《Light:Science&Applications》期刊發表重要成果,通過薄膜鈮酸鋰芯片的混合非線性效應,成功研制首例全集成寬帶微波頻率梳,一舉攻克這一長期技術難題。

技術背景:集成光頻梳的固有局限

當前,集成光頻梳的主流實現方案存在顯著性能短板:

基于克爾效應的頻率梳(耗散克爾孤子,DKS)雖能實現倍頻程帶寬,但梳齒間隔通常超過100GHz,難以與電子系統兼容;

基于電光效應(EO)的頻率梳雖可實現微波級(GHz)梳齒間隔,卻受限于窄帶寬,無法滿足寬譜應用需求。

此前的混合方案(如電光脈沖泵浦微腔或克爾梳級聯電光調制)雖部分突破上述限制,但依賴分立元件,難以實現完全集成化,制約了系統小型化與穩定性提升。

技術方案:混合克爾電光級聯架構的創新設計

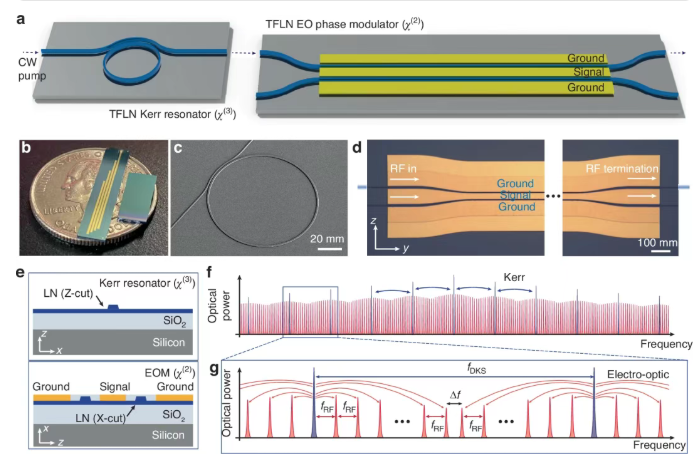

研究團隊在薄膜鈮酸鋰(TFLN)平臺上,創新性地協同利用克爾效應與電光效應,構建混合式頻率梳系統,具體包括三個核心環節:

1.DKS生成層:采用Z切薄膜鈮酸鋰微腔,通過諧振增強的克爾效應產生寬帶耗散克爾孤子,初始梳齒間隔約410GHz,為系統提供寬譜基礎;

2.EO調制層:利用X切薄膜鈮酸鋰相位調制器的超高效電光調制特性,將DKS梳齒間隔相干壓縮至29.308GHz,實現與微波系統的精準匹配;

3.電子控制模塊:通過差頻技術實現DKS間隔的檢測與鎖相,將太赫茲級間隔轉換為電子可檢測的GHz級差頻信號,簡化穩頻流程。

該架構通過Z切與X切薄膜鈮酸鋰的功能分工,實現了寬譜特性與微波級間隔的有機融合,且完全基于芯片級集成,無需依賴分立元件。

性能指標:全維度突破現有技術邊界

實驗結果表明,該全集成寬帶微波頻率梳的核心性能指標達到國際領先水平:

其中,75.9THz的超寬帶寬覆蓋了從可見光到近紅外的廣闊光譜范圍,29.3GHz的梳齒間隔完美適配現有電子系統,為多場景應用提供了性能基礎。

創新亮點:多維度突破技術瓶頸

該研究的創新性體現在四個關鍵維度:

材料創新:首次利用薄膜鈮酸鋰的雙切面特性(Z切與X切),突破單一材料的性能局限,實現寬譜生成與精準調控的功能互補;

架構創新:通過DKS與EO調制的級聯設計,在集成平臺上首次解決“間隔帶寬矛盾”,為完全集成化提供了可行路徑;

控制創新:提出太赫茲間隔到GHz差頻的轉換檢測方法,簡化電子穩頻系統設計,降低工程實現難度;

應用創新:為芯片級太赫茲生成、多激光同步、原子鐘等領域提供了全新技術方案,拓展了集成光頻梳的應用邊界。

應用前景:推動多領域技術升級

該成果的產業化應用將對多個領域產生深遠影響:

在光通信領域,超寬帶寬與微波級間隔的結合可支撐T比特級高速傳輸,提升光纖通信系統容量;

在精密計量領域,芯片級穩定頻率梳有望推動光譜儀、原子鐘的小型化,應用于衛星導航、量子傳感等場景;

在微波系統中,可實現毫米波與太赫茲波的高效合成,助力5G/6G通信、先進雷達等系統的性能躍升。

綜上,哈佛大學團隊研制的全集成寬帶微波頻率梳,通過薄膜鈮酸鋰混合非線性效應突破了領域十年瓶頸,為下一代光頻計量與通信的芯片化發展奠定了重要基礎。

咨詢熱線(Tel): 0591-83855102

E-mail:uki@measopt.com

聯系人:翁女士(UKI)

地址:福建省福州市倉山區建新鎮西三環智能產業園A3棟