偏振不敏感高數值孔徑金屬透鏡:推動寬視場實時超分辨成像技術邁入新階段

在光學顯微鏡領域,分辨率始終是制約科研進展的核心技術指標。自瑞利準則確立以來,傳統光學系統的分辨率被限定在0.61λ/NA(其中λ為工作波長,NA為數值孔徑)的范圍內,這一技術瓶頸使活細胞動態觀測、瞬時粒子追蹤等前沿研究面臨諸多限制。盡管超分辨率技術已發展出近場成像、遠場熒光成像等分支,但近場成像依賴復雜的近場操作流程,遠場熒光成像需對樣品進行預處理,二者均難以滿足科研場景中“無創、實時、寬視場”的核心需求。

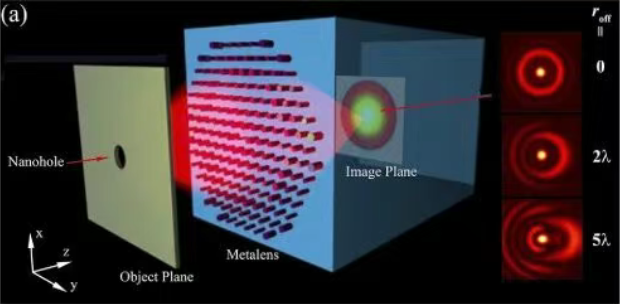

近日,南開大學陳烈裕團隊在《OpticsLetters》(2024年第49卷第7期)發表的研究成果,為突破上述技術困境提供了創新性解決方案。該團隊設計的偏振不敏感高數值孔徑(NA=0.8)超振蕩金屬透鏡,首次實現“單發寬視場”模式下的實時超分辨率成像,顯著提升了遠場無標記成像技術的綜合性能,為光學成像領域的發展開辟了新路徑。

傳統超振蕩透鏡的技術局限:成像速度與視場范圍的協同難題

超振蕩透鏡(SOL)作為遠場無標記超分辨成像技術的重要研究方向,其焦斑可突破常規衍射極限,理論上能達到0.38λ/NA以下,且無需依賴熒光標記或近場探測手段。然而,此前已報道的高數值孔徑超振蕩透鏡多采用“逐點掃描”模式開展成像工作,此類模式類似于相機逐像素拍攝,導致成像速度大幅受限;即便部分研究嘗試擴展視場范圍,也常因高數值孔徑透鏡固有的嚴重離軸像差,使視場被局限在極小范圍(僅為數個波長),或因數值孔徑不足,無法同時兼顧成像分辨率與觀測范圍。

“實現活細胞實時成像,需同步解決高分辨率、寬視場、高成像速度三大核心問題。”團隊負責人指出。基于這一需求,研究團隊突破傳統超振蕩透鏡的設計框架,從“波前調控”與“結構優化”兩個維度出發,構建了全新的超構透鏡設計體系。

核心設計創新:實現高分辨率與寬視場的協同優化

陳烈裕團隊的研究突破,關鍵在于將“優化算法”與“超構表面結構”深度融合,針對性解決高數值孔徑透鏡的離軸像差與偏振敏感性問題,具體體現為三大設計創新點:

1.多約束優化模型:構建分辨率與像差的協同調控機制

團隊摒棄傳統超透鏡單一相位的設計思路,提出基于耗盡算法與角譜理論的優化模型。研究人員將透鏡相位剖面分解為“普通相位(φord)”與“優化二元相位(φopt)”兩部分:普通相位負責實現基礎對焦功能,優化二元相位則通過20個獨立相位環的二進制調控(相位值為0或π),精準補償離軸像差。

為保障透鏡綜合性能,該模型設置了嚴格的多約束目標函數:不僅要求軸上、軸外(離軸5λ處)的光斑半峰全寬(FWHM)小于衍射極限的90%,還需將旁瓣比(最大旁瓣強度與中心峰強度的比值)控制在25%以內,同時確保離軸點的峰值強度不低于軸上點的60%。這種“全參數平衡”的設計思路,使透鏡在寬視場范圍內仍能維持穩定的超分辨成像性能。

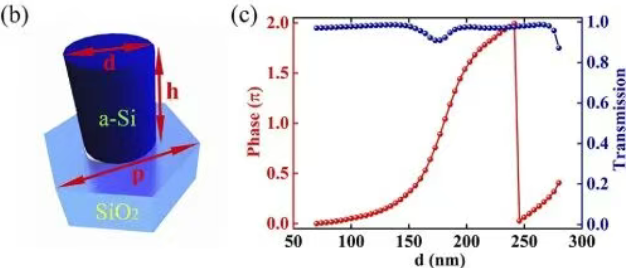

2.非晶硅納米柱結構:打造高透射率與寬相位覆蓋的載體

透鏡的物理結構設計同樣經過系統優化:研究團隊采用非晶硅(aSi)納米柱陣列,以六邊形晶格排列在二氧化硅(SiO?)襯底上——該結構可最大化“占空比”,提升光的利用效率。通過調整納米柱直徑(范圍為50300nm),能夠實現02π的完整相位覆蓋,且透射率超過90%,顯著高于傳統金屬超構表面;同時,500nm的晶格尺寸與560nm的納米柱高度,確保了透鏡在850nm工作波長下的結構穩定性與光學性能穩定性。

3.偏振不敏感特性:突破偏振依賴的技術限制

傳統高數值孔徑透鏡常因光傳輸特性,在線偏振入射條件下出現“不對稱焦斑”,嚴重影響成像一致性。而該團隊設計的超振蕩金屬透鏡,在x偏振與y偏振入射場景中,寬視場(05λ離軸范圍)內的光斑均保持近似圓對稱,x方向與y方向的光斑尺寸差異可忽略不計——這一特性使透鏡無需額外配置偏振調控模塊,能夠適用于更復雜的自然光成像場景。

性能驗證:分辨率、視場與精度的全面突破

為驗證透鏡性能,研究團隊采用“數值模擬與FDTD(有限差分時域)仿真”相結合的方法,通過對比普通超透鏡與新設計超振蕩透鏡的成像效果,凸顯了后者的顯著優勢:

分辨率突破瑞利極限:優化后的透鏡數值孔徑為0.8,成像分辨率達到瑞利判據的0.85倍——以850nm工作波長計算,其最小分辨間距可降至約0.58λ,顯著優于傳統透鏡0.64λ的衍射極限。

寬視場無像差:在10λ(約8.5μm)的視場范圍內,離軸5λ處的峰值強度仍能保持軸上值的52%以上,旁瓣比控制在30%以內,徹底解決了高數值孔徑透鏡的離軸像差問題。

成像精度顯著提升:針對200像素以上的復雜物體,新設計透鏡的成像精度較未優化超透鏡提升一個數量級;在雙納米孔成像測試中,即便兩個納米孔的中心間距縮小至0.85Rc(其中Rc=0.763λ,為傳統透鏡的分辨極限),新設計透鏡仍能實現清晰分辨,且各位置的成像對比度均滿足瑞利準則的20%要求——而普通超透鏡在離軸2.5λ處已出現明顯像差,無法分辨亞衍射間距的納米孔。

應用前景:賦能多領域前沿研究

該研究成果不僅突破了光學成像的技術瓶頸,更為前沿科研領域提供了實用化解決方案,主要應用方向包括:

活細胞實時成像:由于無需熒光標記且具備非接觸無創特性,該透鏡可直接觀測活細胞內細胞器的動態變化(如線粒體運動),其寬視場與實時成像能力,使科研人員能夠捕捉活細胞內的瞬時生理過程。

瞬時運動粒子追蹤:針對布朗運動粒子、微流控系統中的流體粒子,傳統掃描式成像易遺漏動態信息,而該透鏡的“單發成像”模式可實現毫秒級動態捕捉,為流體力學、膠體科學等領域的研究提供有力工具。

多波長適配潛力:研究團隊指出,通過選用具備高折射率或高導電性的納米材料,該透鏡的工作波長可擴展至近紅外、中紅外波段,有望應用于生物組織深層成像、半導體缺陷檢測等領域。

結語:超構透鏡引領光學成像技術革新

陳烈裕團隊的這項研究,不僅填補了“高數值孔徑+寬視場+實時超分辨”的技術空白,更充分體現了超構表面在光學調控中的靈活性——通過優化算法與結構設計的協同創新,傳統光學系統中“分辨率、視場、速度”的技術三角難題得到有效解決。未來,隨著制備工藝的不斷成熟,這種偏振不敏感金屬透鏡有望集成至便攜式顯微鏡中,推動遠場無標記超分辨成像技術從實驗室走向臨床診斷、工業檢測等實際應用場景,為生命科學、材料科學等領域的發展注入新動能。

咨詢熱線(Tel): 0591-83855102

E-mail:uki@measopt.com

聯系人:翁女士(UKI)

地址:福建省福州市倉山區建新鎮西三環智能產業園A3棟