紅外光譜選擇如何從探測器到分子成像突破人類視覺局限?

當犯罪現場勘查人員采用白光手電筒對地面進行掃描時,微弱的血跡易與灰塵、污漬混雜,難以準確識別;而僅需在手電筒前端加裝一塊藍色濾光片,原本模糊的血跡便會清晰呈現——這正是光譜選擇技術的典型應用效能。在可見光范疇之外,紅外光譜選擇技術進一步拓展了“穿透識別”與“分子解析”的能力:其可穿透油漆層識別隱藏數字、檢測管道中泄漏的無色丙烷氣體,甚至實現對分子構成的精準分析。而這一系列精準感知功能的實現,均以紅外探測器的科學選型為核心前提。

一、紅外光譜:人類視覺之外的感知范疇

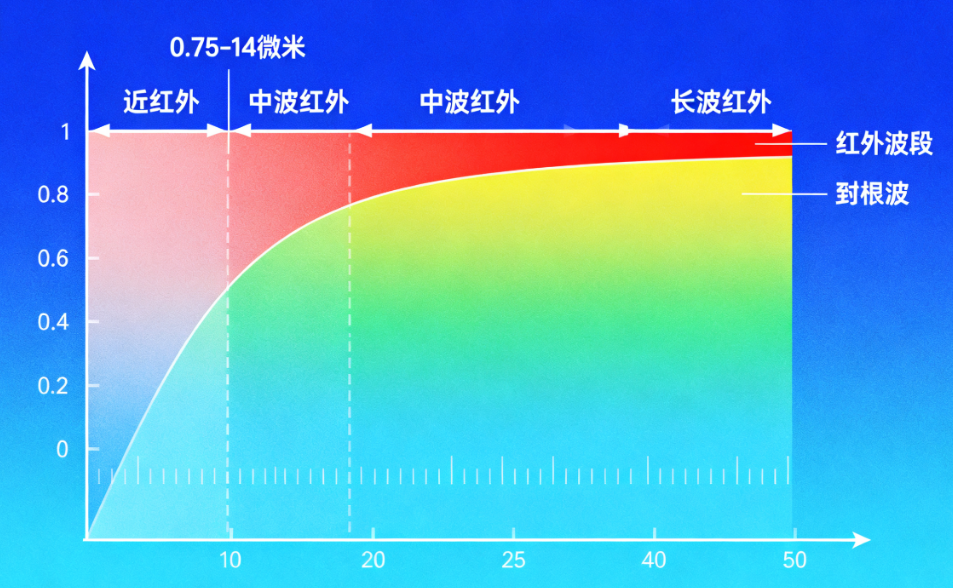

紅外光譜作為電磁波譜的重要組成部分,覆蓋波長約為1微米至100微米,但其實際應用中的紅外成像多集中于0.7514微米區間——該區間可視為人類視覺邊緣之外的“實用感知帶”。當波長超過14微米后,大氣透明度急劇下降,且需采用冷卻至極低溫度的特殊探測器,僅有太空探測系統或短距離專用成像設備可在此波段開展工作。

結合應用場景需求,實用紅外波段通常劃分為以下三類:

近紅外(NIR):波長范圍為0.753微米(不同行業對該范圍的定義存在細微差異),因接近可見光波段,廣泛應用于通信、醫療成像等領域;

中波紅外(MWIR):波長范圍為35微米,與物體熱輻射特性高度關聯,適用于高溫目標檢測、遠程監控等場景;

長波紅外(LWIR):波長范圍為514微米,是常溫物體熱成像的核心波段,在安防監控、工業測溫等領域應用廣泛。

需特別注意的是,大氣并非紅外信號的理想傳輸介質——水分子與二氧化碳是紅外波段的主要吸收體,其中水分子對特定波長紅外光的吸收作用尤為顯著,這一特性成為探測器選型與成像波段選擇過程中必須考量的天然制約因素。

二、探測器:紅外成像的核心感知器件

若將紅外光譜視為“感知領域”,則探測器可看作探索該領域的“核心感知器件”。不同材料制成的探測器,在“探測波長范圍”“信號捕捉靈敏度”及“環境適應性(冷卻需求)”等方面存在顯著差異,直接決定了紅外成像系統的性能與適用場景。

1.硅基探測器:近紅外波段的基礎型探測器件

硅基電荷耦合器件(CCD)與互補金屬氧化物半導體(CMOS)傳感器是近紅外波段應用最廣泛的基礎型探測器件。其探測波長可覆蓋至約1.1微米,峰值靈敏度對應波長約為800納米,同時具備可見光探測能力——這一特性意味著在純紅外成像應用中,需額外增設濾光組件以消除可見光干擾。

然而,硅材料存在顯著局限:當紅外波長超過1.1微米時,紅外光子能量不足以跨越硅材料的禁帶寬度,導致硅材料呈現“透明”狀態,無法實現有效探測。若需在該波長范圍強行應用,需在傳感器表面涂覆波移位熒光粉,此舉會大幅降低器件的量子效率,僅適用于激光束形測量等信號強度較高的場景,難以滿足常規近紅外成像的需求。

2.銦鎵砷(InGaAs)探測器:近紅外波段的高效型探測解決方案

銦鎵砷(InGaAs)探測器是近紅外成像領域的高效型探測器件,其探測波長范圍覆蓋0.91.7微米,且在多數應用場景中無需構建復雜的制冷系統——僅需通過熱電冷卻器將器件溫度穩定在接近0℃的環境溫度區間,即可有效降低暗電流干擾,確保輸出信號穩定性。

更為便捷的是,搭配InGaAs探測器的成像設備可采用常規光學玻璃(如BK7玻璃)制作鏡頭,無需依賴特殊材料,在成本控制與實用性能之間實現了良好平衡,廣泛應用于光纖通信、醫療皮下成像等領域。

3.銦銻化物(InSb)探測器:中波紅外波段的高靈敏度探測器件

若需同時覆蓋近紅外與中波紅外波段,銦銻化物(InSb)探測器是高靈敏度探測的優選器件。其探測波長范圍為15.5微米,尤其在2.55微米波段表現出優異的信號捕捉能力,可實現對微弱熱輻射信號的精準探測。

但高靈敏度特性也帶來了技術挑戰:InSb探測器的光譜響應范圍較寬,易接收環境中的反射近紅外光(如陽光反射信號)或環境熱輻射,形成干擾信號。因此,InSb成像設備幾乎均內置冷卻式光譜選擇濾光片——濾光片需與探測器共同冷卻至77K(液氮沸點溫度),并封裝于真空輻射屏蔽結構中,以避免濾光片自身熱輻射產生的噪聲干擾。

這一設計導致InSb成像系統通常需在功能上進行“二選一”:要么在13微米波長范圍實現近紅外成像,要么在35微米波長范圍實現熱成像,無法同時具備兩種功能。此外,當探測波長超過2.5微米時,傳統光學玻璃對紅外光的吸收作用顯著增強,需采用鍺、硅等特殊材料制作鏡頭,導致設備成本大幅上升。

4.量子阱紅外光電探測器(QWIP):紅外波段的定制化探測器件

量子阱紅外光電探測器(QWIP)是紅外探測領域的定制化器件,其光譜響應范圍較窄(約1微米),峰值響應波長可通過制造過程中調整器件物理結構實現——具體而言,器件內部的層狀結構越厚,其靈敏度峰值對應的波長越長。

目前,應用最廣泛的QWIP探測器針對長波紅外89微米波段設計,該波段恰好處于大氣“透射窗口”,氣體吸收作用較弱,適用于遠程熱成像場景;同時,QWIP探測器也可根據特殊需求定制為57微米等波段的探測器件,以應對水蒸氣吸收作用較強的應用場景,為特殊工業檢測需求提供技術支持。

三、濾光片:紅外光譜的精準波段篩選組件

在選定適配的探測器后,需通過濾光片實現對紅外光譜的精準波段篩選,確保探測器僅接收目標波長范圍內的信號。不同紅外波段的濾光策略存在顯著差異,需結合波段特性與應用需求進行設計。

在近紅外波段,濾光方案相對簡便:直接在寬帶紅外成像儀前端加裝窄帶通濾光片即可實現波段篩選。該波段的鏡頭與濾光片自身不會產生紅外輻射,無需額外的降噪處理;但需注意,縮小濾光片的通帶范圍會導致傳輸至探測器的信號量減少,因此需搭配高靈敏度探測器或高功率光源(如高功率鎢絲光源)以保障成像質量。

在熱紅外波段,濾光方案更為復雜:由于濾光片自身會產生紅外輻射,若直接置于探測器前端,易形成背景噪聲,影響探測精度。因此,對于冷卻型探測器(如InSb探測器),需將窄帶通濾光片集成于探測器組件內部,確保濾光片與探測器處于同一冷卻溫度環境,以消除濾光片自身熱輻射帶來的噪聲干擾。

除采用上述被動濾光方式外,還可通過主動調控光源波長范圍實現光譜選擇:在實驗室等受控環境中,常用“鎢絲光源+濾光輪”組合,通過切換濾光輪中的濾光片獲取不同波長的紅外光;若需更高精度的光譜選擇,可采用可調諧激光器(尤其是搭配光學參量振蕩器(OPO)的可調諧激光器),其可輸出光譜純度極高的紅外光,滿足高精度分析需求。

四、化學成像:紅外光譜選擇的分子級應用場景

紅外光譜選擇技術的核心應用價值,集中體現于化學成像技術——該技術將成像功能與光譜分析功能相結合,實現了分子級別的可視化呈現。傳統紅外光譜分析采用“點掃描”模式:通過單一紅外光束照射樣本特定點位,測量該點位的反射率或透過率,若需掃描大面積異質樣本表面,則需耗費大量時間;而化學成像技術可快速生成樣本表面的二維化學濃度分布圖,實現對分子分布的高效分析。

化學成像技術的工作原理可概括為:采用寬帶紅外成像系統搭配可調窄帶濾光片(如衍射光柵、法布里珀羅濾光片、液晶可變延遲器與偏振器組合而成的利奧特濾光片等),在一系列連續的窄波段范圍內對靜態樣本進行成像,將獲取的多波段圖像堆疊形成“圖像立方體”;隨后通過主成分分析等數據處理方法,對“圖像立方體”進行分析,生成樣本表面的物質構成分布圖。

目前,化學成像技術已在多個領域實現產業化應用:

制藥行業:用于檢測藥丸內部活性成分的分布狀態,確保活性成分在藥丸結構中均勻分布,避免因局部濃度異常影響藥效穩定性;

醫療領域:用于皮下積水檢測——分別在1100納米波長(水分子吸收作用較弱)與1400納米波長(水分子吸收作用較強)下獲取樣本圖像,通過圖像處理技術計算兩幅圖像的灰度差異,生成積水區域分布圖,實現對皮下積水的精準定位;

安防領域:實現“穿透式成像”功能——采用InGaAs探測器在0.91.7微米波長范圍成像,可觀察到油漆層開始呈現透明狀態;若換用搭配低溫濾光片的InSb探測器,在1.52.5微米波長范圍成像,油漆層可呈現高度透明狀態,清晰識別油漆層下方的集裝箱編號等隱藏信息,為港口、邊境等場景的安檢工作提供關鍵技術支持。

結語:紅外光譜選擇技術的發展方向——突破視覺局限

從探測器的材料選型、濾光片的波段篩選設計,到化學成像技術的分子級應用,紅外光譜選擇技術持續突破人類視覺的天然局限。該技術不僅是實驗室中的重要分析工具,更在安防監控、制藥工業、醫療診斷、工業檢測等領域愈發凸顯不可替代的作用。

隨著探測器制造成本的降低、濾光技術的精準化發展與成像速度的提升,紅外光譜選擇技術將逐步拓展更多應用場景:在醫療領域,有望實現更早期的皮下病變診斷;在工業領域,可實現對設備內部分子變化的實時監控;在安防領域,將具備穿透更復雜遮擋物的成像能力……紅外光譜選擇技術正推動著“不可見”的分子信息向“可視化”的精準信號轉化,為各行業技術升級提供重要支撐。

咨詢熱線(Tel): 0591-83855102

E-mail:uki@measopt.com

聯系人:翁女士(UKI)

地址:福建省福州市倉山區建新鎮西三環智能產業園A3棟