激光波長的決定機制研究

在激光加工技術應用中,不同類型激光器呈現出特定的波長特性:氦氖(HeNe)激光器多輸出紅光,氬離子激光器可輸出綠光與藍光,二氧化碳(CO?)激光器則以紅外光為主要輸出。這一現象背后,是激光波長受多重因素協同作用的結果。激光波長并非由單一要素決定,而是以工作物質的能級結構為核心,結合光學諧振腔的篩選功能與外部激發條件的保障作用,共同形成的確定性輸出,其內在機制可通過“基礎范圍界定—目標波長篩選—穩定輸出保障”的邏輯鏈展開分析。

一、工作物質的能級結構:激光波長的基礎范圍界定

激光的產生依賴于“受激輻射”過程,而這一過程的本質是工作物質(亦稱增益介質)中粒子的能級躍遷。依據量子力學原理,工作物質中原子或分子的電子能量層級具有離散性,當電子從高能級向低能級躍遷時,會釋放出能量,該能量以光子形式呈現,且光子波長與能級差滿足特定物理關系——能量與波長呈反比,即能級差越大,光子波長越短,反之則越長。由此,工作物質的能級結構直接決定了激光波長的“基礎范圍”,不同類型的工作物質對應固定的波長區間。

以氦氖激光器為例,其工作物質為氦、氖混合氣體(典型配比為7:1)。需特別注意的是,該體系中氦原子并不直接參與激光的產生,而是承擔“能量傳遞載體”的角色:當混合氣體被電火花激發時,氦原子首先吸收能量躍遷至特定高能級,由于該能級與氖原子的某一高能級能量匹配,氦原子可將能量高效傳遞至氖原子,促使氖原子電子大量躍遷至高能級。最終,氖原子電子從特定高能級向低能級躍遷,釋放出波長為632.8nm的紅光,這一過程明確體現了工作物質對波長基礎范圍的界定作用。

類似地,CO?激光器的工作物質為CO?氣體,其分子能級躍遷釋放的能量較低,對應波長約為10.6μm的紅外光;摻釹釔鋁石榴石(Nd:YAG)晶體作為固體工作物質,其電子躍遷能量較高,基礎波長固定在1064nm(近紅外光)。此外,工作物質的具體參數調整也會對波長產生影響:氦氖混合氣體的配比、氣壓變化會輕微改變譜線相對強度;若更換工作物質類型(如將氦氖混合氣體替換為氬氣、氪氣),則可能完全改變激光的可輸出波長范圍,甚至導致激光無法產生。

二、光學結構設計:激光目標波長的精準篩選

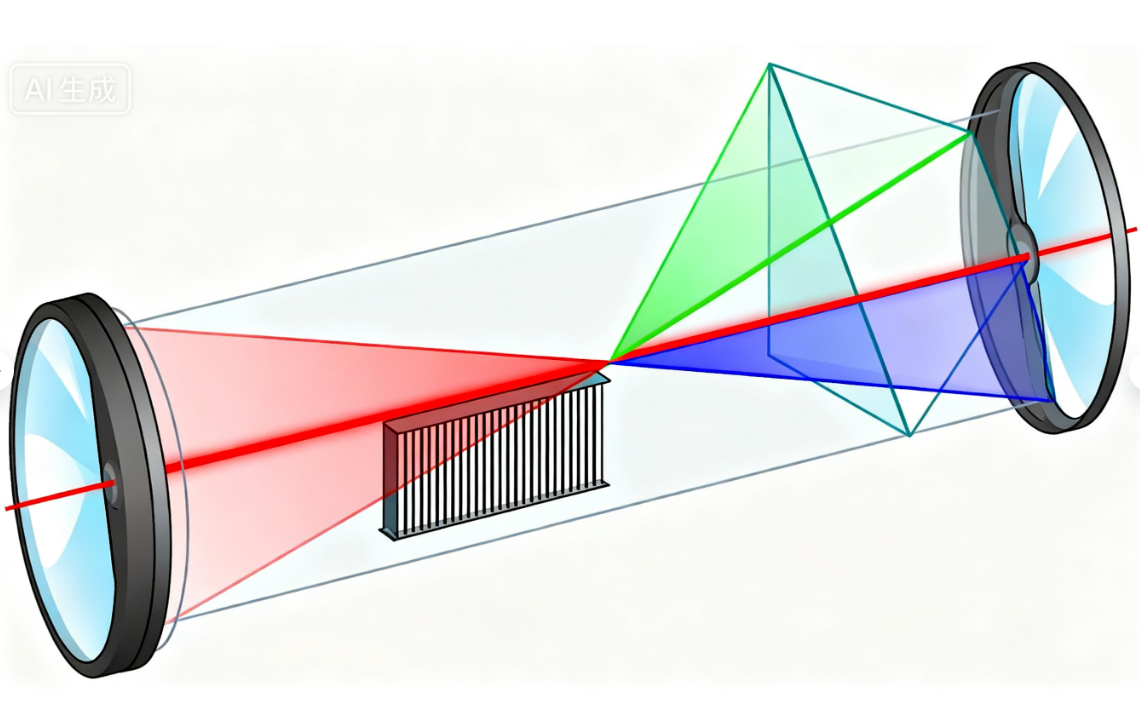

工作物質通常可產生多種波長的光(如氖原子能級躍遷可對應紅光、黃光、綠光及紅外光等多種譜線),但實際應用中往往需要單一波長的激光輸出。此時,激光器的光學結構需發揮“篩選器”功能,從多種候選波長中精準確定目標波長,核心篩選機制包括反射鏡涂層設計、腔內棱鏡/光柵配置及磁場調控三類。

(一)反射鏡涂層:波長篩選的核心組件

激光諧振腔兩端的反射鏡采用介質涂層設計,該涂層的核心特性是在極窄波長區間內具備高反射特性,且反射波長可通過鍍膜工藝實現高精度控制,這也是非紅色氦氖激光器(如黃色、橙色、綠色及紅外波長型號)波長選擇的關鍵技術。

以氦氖激光器為例,其內部放電過程可產生多種波長的光,但默認輸出紅光的核心原理在于:反射鏡涂層針對632.8nm紅光設計,可使紅光在諧振腔內實現反復反射與能量放大,而其他波長的光因無法滿足高反射條件,被反射鏡過濾;若將反射鏡涂層更換為針對543nm(綠光)或594nm(黃光)的設計,相同的氦氖激光管即可輸出對應波長的激光,無需改變工作物質本身。

(二)腔內棱鏡/光柵:波長的可調節篩選

對于需靈活切換輸出波長的激光器(如氬離子激光器、氪離子激光器),通常在諧振腔內加裝棱鏡或光柵。此類元件利用光的波動性所決定的衍射效應——不同波長的光通過棱鏡或光柵時,會因折射率或衍射角的差異發生不同角度的偏折。通過微調棱鏡或光柵的角度,可使某一特定波長的光精準對準反射鏡,滿足諧振條件并形成穩定振蕩;其他波長的光因偏折角度不符,無法在腔內持續放大,從而實現目標波長的篩選。

以氬離子激光器為例,其高反射端(非激光輸出端)通常配備譜線選擇棱鏡,通過調節棱鏡角度,可在488nm(藍光)、514.5nm(綠光)等多個波長間切換,滿足生物熒光成像(常用514.5nm綠光)、材料表面分析等不同場景的需求。

(三)磁場調控:基于塞曼分裂的波長優化

針對部分氣體激光器(如長腔氦氖激光器),可通過外加磁場實現波長篩選,其原理是利用“塞曼分裂”效應——磁場作用下,工作物質的能級會發生微小分裂,進而改變不同能級躍遷的相對強度。例如,在長腔氦氖激光器中施加磁場,可有效抑制紅外譜線的強度,使可見光(如紅光)優先滿足激光振蕩條件,從而實現可見光的穩定輸出。

三、激發與外部條件:激光波長的穩定輸出保障

在界定波長基礎范圍與篩選目標波長后,需通過外部激發條件與環境控制,確保激光穩定輸出。若缺少此類保障,即使工作物質與光學結構滿足要求,也無法形成有效激光。

(一)核心物理條件:粒子數反轉與往返增益閾值

1.粒子數反轉:作為受激輻射的前提,粒子數反轉是指工作物質中處于高能級的粒子數量顯著多于處于低能級的粒子數量。只有滿足這一條件,受激輻射才能克服自發輻射的影響,實現光的持續放大。

2.往返增益(LRG)>1:激光諧振腔的往返增益是指光在腔內完成一次往返(從一端反射鏡至另一端反射鏡再返回原點)后的強度放大倍數。初始狀態下,往返增益必須大于1,光才能在腔內持續放大并形成振蕩;若往返增益小于1,光會因能量損耗逐漸衰減,最終僅能產生微弱光脈沖。當激光強度達到穩定狀態時,非線性效應與泵浦能量限制會使往返增益降至1,此時激光輸出強度保持恒定。

(二)泵浦源:能量輸入的關鍵保障

泵浦源的核心功能是為工作物質提供能量輸入,促使粒子從低能級躍遷至高能級,進而實現粒子數反轉。根據工作物質類型的不同,泵浦源可分為電泵浦(如氦氖激光器采用的電火花激發)、光泵浦(如Nd:YAG激光器采用的半導體激光激發)等類型。

泵浦源的性能直接影響激光波長的穩定性:若泵浦能量不足,工作物質無法實現粒子數反轉,激光輸出將中斷;若泵浦能量波動,將導致激光波長偏移。對于連續波(CW)激光器(如氦氖激光器),還需確保泵浦輸入能量大于激光產生過程中的能量損耗(包括光吸收、反射損耗等),同時避免“中間能級堵塞”——即粒子在躍遷過程中滯留于中間能級,導致粒子數反轉無法維持。

(三)外部環境:溫度與壓力的調控

溫度與壓力是影響激光波長穩定性的重要外部因素,尤其對氣體激光器影響顯著。溫度變化會導致氣體分子熱運動速度改變,進而引起工作物質能級間距的微小偏移,最終造成激光波長的納米級偏移;壓力變化則會影響氣體分子的碰撞頻率,改變譜線寬度與強度,間接影響波長穩定性。因此,在高精度激光應用場景(如激光干涉儀、精密測量)中,通常需對激光器工作環境進行恒溫、恒壓控制,以最小化波長偏移。

四、多波長激光的輸出機制

部分激光器(如氬離子激光器、氪離子激光器、混合氣體“白光”離子激光器)可實現多波長同時輸出,其核心條件是所有目標波長均需滿足激光振蕩的基本要求——即各波長對應的往返增益均大于1,且工作物質可同時維持各波長對應的能級躍遷粒子數反轉。

為實現多波長輸出,需在光學結構與激發條件上進行特殊設計:反射鏡涂層需在所有目標波長區間內具備高反射特性;泵浦源需提供足夠能量,以維持多個能級躍遷的粒子數反轉;同時需避免某一強譜線因增益過高壓制其他弱譜線——若某一譜線增益顯著高于其他譜線,會優先消耗泵浦能量,導致弱譜線因無法滿足粒子數反轉或往返增益要求而無法輸出。此類多波長激光器的設計,本質是對激光系統各環節精度與協同性的更高要求。

五、結論:激光波長的決定邏輯鏈

綜合分析可知,激光波長的決定過程可概括為以下三層邏輯:

1.基礎范圍界定:工作物質的能級結構是激光波長的根本決定因素,直接劃定波長的基礎區間(如CO?激光器對應10.6μm、Nd:YAG激光器對應1064nm);

2.目標波長篩選:光學諧振腔通過反射鏡涂層、腔內棱鏡/光柵、磁場調控等設計,從工作物質的候選波長中篩選出單一或多個目標波長;

3.穩定輸出保障:通過實現粒子數反轉、保障泵浦能量供給、控制外部環境(溫度、壓力),確保目標波長的穩定輸出。

激光波長的決定機制,是量子力學原理、光學設計與工程控制的有機結合。深入理解這一機制,不僅有助于優化激光器設計與應用,更可為激光技術在工業加工、醫療診斷、科研探測等領域的創新提供理論支撐。

咨詢熱線(Tel): 0591-83855102

E-mail:uki@measopt.com

聯系人:翁女士(UKI)

地址:福建省福州市倉山區建新鎮西三環智能產業園A3棟