光學系統雜散光分析:從理論到實踐的全面指南

在光學系統設計中,雜散光常常是容易被忽視卻能“一票否決”設計成果的關鍵因素。即使成像光學系統的像質設計精良、加工公差控制寬松,若雜散光超出可接受范圍,最終成像質量仍會大打折扣;對于非成像光學系統,雜散光則可能形成非預期光斑,破壞系統功能。本文將從雜散光的基礎認知出發,梳理其分析邏輯、核心方法與實踐技巧,為光學設計人員提供系統的雜散光控制思路。

一、雜散光:光學系統的“隱形干擾”

要做好雜散光分析,首先需明確其定義——雜散光的判定需結合系統類型:

對成像光學系統而言,所有非設計預期、卻最終傳播至探測器面的光線,均屬于雜散光;

對非成像光學系統而言,任何導致成像或形成非預期光斑的光線傳播,都可歸為雜散光。

需特別注意的是,雜散光無法完全消除,設計的核心目標是“有效抑制”:只要其對系統功能(如成像清晰度、探測精度)的影響落在可接受范圍內,即可認為雜散光控制達標。因此,雜散光分析不應是光學設計的“收尾環節”,而需貫穿從方案設計到實物測試的全過程。

二、雜散光分析的理論基石

雜散光分析需以光學理論為支撐,同時結合分類、評價、成因等核心維度,構建完整的分析框架。

1.核心光學知識儲備

雜散光的傳播與相互作用本質是光的輻射、反射、散射等現象的綜合體現,需掌握以下基礎理論:

輻射度學與光度學:描述光的輻射能量與視覺亮度特性,是量化雜散光強度的基礎;

普朗克定律與黑體輻射:尤其適用于紅外光學系統,解釋物體自發輻射產生的內雜散光;

光與材料的相互作用:反射、透射、吸收的比例關系,直接影響雜散光的傳播路徑;

散射模型:包括朗伯散射(均勻擴散)、高斯散射(正態分布擴散)、哈維散射(表面粗糙度相關)、米氏散射(大顆粒散射)等,以及BSDF(雙向散射分布函數)、BRDF(雙向反射分布函數)等量化表面散射特性的參數。

2.雜散光的分類邏輯

按不同維度劃分雜散光,可幫助精準定位干擾來源:

| 分類維度 | 具體類型 | 典型案例 |

|---|---|---|

| 視場范圍 | 視場內雜散光、視場外雜散光 | 視場外太陽光線進入探測器;視場內非目標物體反射光 |

| 系統內外 | 系統外雜散光、系統內雜散光 | 外部環境燈光;紅外鏡頭自身材料的自發輻射 |

| 產生部件 | 外部光源、光學系統、結構、探測器 | 太陽 / 月亮、鏡頭剩余反射、遮光罩散射、探測器暗電流 |

3.雜散光的評價指標

需通過量化指標判斷雜散光是否達標,常用指標有三類:

點源透射比(PST):衡量點光源(如太陽)的雜散光透過系統到達探測器的比例,是航天、遙感等強光源場景的核心評價指標;

雜光系數:系統總雜散光能量與目標信號光能量的比值,直接反映雜散光對信號的干擾程度;

信噪比(SNR):探測器輸出的信號強度與雜散光引起的噪聲強度之比,決定系統的探測靈敏度。

4.雜散光的三大產生原因

雜散光的來源可歸納為衍射、鬼像、散射三類,其形成機制各有不同:

衍射:強光照射光學孔徑(如光圈、鏡頭邊緣)時,光線發生衍射,在像面形成孔徑的衍射像,常見于高亮度場景(如正午拍攝太陽);

鬼像:光線在光學表面(如鏡頭、濾光片)發生非預期的剩余反射,當多個表面的反射光在系統曲率巧合下匯聚時,會在像面形成“幽靈光斑”,即鬼像;

散射:分為結構表面散射與光學表面散射——結構表面(如遮光罩內壁、鏡筒)的粗糙度會導致光線漫反射,光學表面的磨料殘留、劃痕或粗糙度則直接引發散射,兩者均可能使雜散光到達像面。

5.雜散光的“四步抑制法”

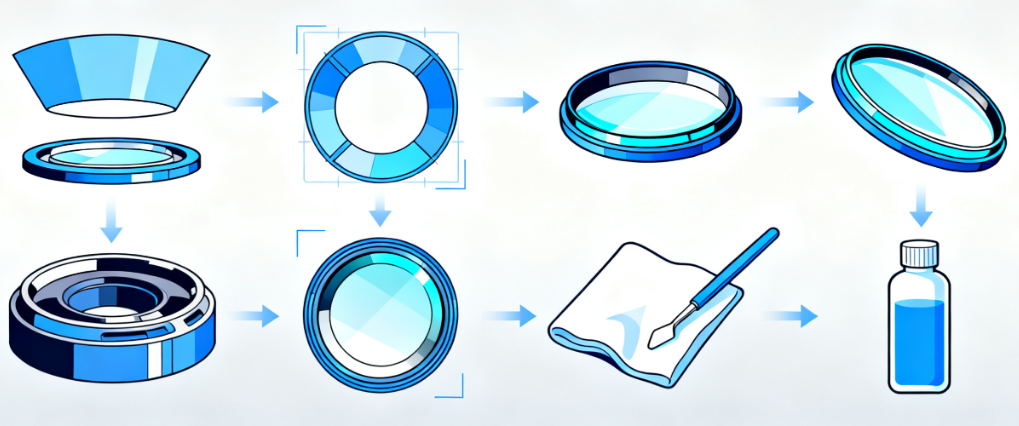

針對雜散光成因,行業內形成了“MoveIt、BlockIt、Paint/CoatIt、CleanIt”的經典抑制策略:

1.移除(MoveIt):通過結構或光學參數調整,切斷雜散光路徑——如調整遮光罩位置避開強光方向,或修改鏡頭曲率減少剩余反射;

2.遮擋(BlockIt):利用物理部件阻擋雜散光,常用器件包括光闌(限制視場)、遮光罩(阻擋外部強光)、擋光環(抑制鏡筒內散射)、冷屏(紅外系統專用,減少背景輻射)、濾光片(過濾非工作波段光線);

3.表面處理(Paint/CoatIt):通過鍍膜或涂覆改變表面光學特性——如鏡頭鍍增透膜減少反射,遮光罩內壁噴黑漆降低反射率,或通過微結構設計抑制散射;

4.清潔(CleanIt):控制光學表面污染,如冷加工后清除磨料殘留,裝配時避免指紋、灰塵附著,減少散射源。

三、從理論到實踐:雜散光分析流程

雜散光分析需結合“理論建模”與“實物測試”,同時注重模型簡化以提升效率。

1.理論建模分析

通過光學軟件搭建虛擬系統,模擬雜散光傳播路徑,核心步驟包括:

1.模型構建:導入光學系統(鏡頭、探測器)與結構件(遮光罩、鏡筒)的三維模型;

2.參數設置:定義光源特性(如太陽的輻射強度、目標光源的波段)、表面屬性(反射率、散射模型、鍍膜參數)、探測器參數(探測波段、靈敏度);

3.光線追跡:采用非序列光線追跡技術(模擬真實光線的隨機傳播),統計到達探測器的雜散光強度與分布;

4.結果分析:判斷PST、雜光系數等指標是否達標,定位關鍵雜散光來源(如某鏡片的剩余反射、遮光罩的散射)。

2.實物測試驗證

理論模型需通過實物測試校準,常用測試設備與方法包括:

測試系統:光學目標模擬器(由積分球/激光光源、靶標、平行光管組成)+高精度轉臺;

測試內容:調整轉臺角度,測量不同視場角下的PST值,觀察全視場成像中的雜散光光斑,驗證是否與理論模型一致;

優化迭代:若測試結果不達標,需回溯模型參數(如修正表面散射系數),或調整實物結構(如更換遮光罩黑漆)。

3.實踐中的關鍵技巧:模型簡化

實物結構往往包含螺紋孔、螺帽等細節,若直接導入軟件會大幅增加光線追跡的計算量,降低分析效率。因此,前期模型簡化是提升效率的核心:

原則:“抓主要矛盾”——保留影響雜散光傳播的關鍵結構(如遮光罩內壁、鏡頭邊緣),刪除無光學意義的細節(如固定用的螺紋孔、銘牌);

方法:若機械模型過于復雜,可根據原始結構重新建模,僅保留光學相關維度(如遮光罩的長度、內壁角度、擋光環位置)。

四、提升分析效率的關鍵技巧

雜散光分析是“軟件操作”與“理論判斷”的結合,需注重以下實踐經驗:

1.仿真場景需貼近真實

建模時應還原系統的實際工作環境,例如:

航天光學系統需模擬太陽、地球的輻射背景;

車載鏡頭需考慮路燈、對向車燈的強光干擾;

這樣才能更精準地驗證實物中的雜散光問題,避免“理論達標但實物失效”。

2.善用軟件加速功能

主流光學軟件均提供提升追跡效率的功能,核心是“定向抽樣”:

重點采樣:對雜散光敏感的區域(如探測器面、關鍵鏡片表面)增加光線采樣數量,提高分析精度;

反向光線追跡:從探測器向光源方向追跡光線,快速定位能到達探測器的雜散光路徑,減少無效計算;

這些功能的本質是在蒙特卡洛隨機抽樣基礎上,調整概率分布,讓分析聚焦于關鍵區域。

3.軟件與理論并重

軟件能力:至少熟練掌握一款非序列光線追跡軟件(如LightTools、TracePro),同時熟悉成像設計軟件(如Zemax)用于前期鬼像分析;

理論判斷:通過定性分析定位關鍵雜散光源(如某表面反射率過高、遮光罩長度不足),避免在非關鍵因素上浪費時間——例如,若系統內雜散光主要來自紅外鏡頭的自發輻射,可優先優化鏡頭材料而非外部遮光罩。

4.關注探測器參數匹配

探測器是雜散光的“最終接收端”,其參數直接影響分析結果:

可見光探測器:重點關注探測波段(需與系統工作波段匹配)、最小探測光強(判斷弱雜散光是否會被感知)、光線入射角限制(避免斜射光線引發額外散射);

紅外探測器:需考慮NETD(噪聲等效溫差,衡量對微弱溫度變化的探測能力)、制冷杜瓦的參數(減少自身熱輻射干擾)、信噪比(避免雜散光淹沒目標信號)。

五、總結:在實踐中積累雜散光控制經驗

雜散光分析的難點在于“無固定解決方案”——即使軟件功能不斷升級,不同系統(如航天相機、車載鏡頭、紅外測溫儀)的雜散光來源與控制策略仍存在差異。因此,提升雜散光控制能力的核心在于:

1.持續積累項目經驗:記錄不同場景下的雜散光來源(如強光源、結構散射)與解決方案(如更換鍍膜、優化遮光罩結構);

2.系統學習理論知識:推薦參考SPIE(國際光學工程學會)的經典著作《StrayLightAnalysisandControl》,構建完整的理論體系;

3.注重“理論測試優化”的迭代:通過實物測試驗證理論模型,不斷修正參數,形成適合特定系統的分析方法。

對光學專業人員而言,雜散光分析不僅是技術工作,更是對“光的傳播規律”的深度理解——只有將理論知識與實踐經驗結合,才能設計出真正抗雜散光的高性能光學系統。

咨詢熱線(Tel): 0591-83855102

E-mail:uki@measopt.com

聯系人:翁女士(UKI)

地址:福建省福州市倉山區建新鎮西三環智能產業園A3棟