液體鏡頭:重塑光學變焦技術的“柔性”創新方向

鏡頭變焦功能的實現通常依賴復雜的機械結構——通過移動多組固體鏡片調整間距以改變焦距。該技術路徑不僅導致設備體積偏大、制造成本較高,還可能因機械部件長期磨損降低設備運行穩定性。液體鏡頭的問世,以“柔性光學介質”突破傳統技術局限。其以一種或多種液體作為核心光學介質,通過精準控制液面形態或液體物理特性調節光學參數,兼具結構緊湊、變焦靈活、成本可控等優勢,已成為工業視覺、天文觀測、小型成像設備等領域的重要發展方向。

一、液體鏡頭的兩大核心技術類型

液體鏡頭的設計邏輯圍繞“高效調控液體光學表現”構建,依據光線作用方式的差異,可劃分為反射式與透射式兩大類,二者在技術原理與應用場景中各具特性。

(一)反射式液體鏡頭:基于離心力的理想鏡面塑形

反射式液體鏡頭的核心結構為“可動態變形的液體鏡面”,典型設計方案是將水銀(或其他高反光特性液體)裝入密閉容器,利用離心力作用改變液體表面曲率。當容器處于旋轉狀態時,離心力驅動液體向容器邊緣擴散,最終形成符合光學設計需求的凹面;通過調整容器旋轉速度,可精準控制凹面曲率半徑,進而實現焦距調節。

該技術的核心優勢在于降低大型光學設備的制造難度與成本。以天文望遠鏡為例,傳統大型望遠鏡的固體反射鏡需采用超高精度加工工藝(如鏡面平整度誤差需控制在納米級別),不僅制造成本高昂,且量產難度較大;而反射式液體鏡頭通過“動態塑形”機制,無需復雜機械打磨即可生成理想反射面,顯著降低了大型天文觀測設備的研發與制造成本。不過,其應用場景受限于“穩定旋轉環境”,目前主要適用于固定場景下的高精度觀測任務。

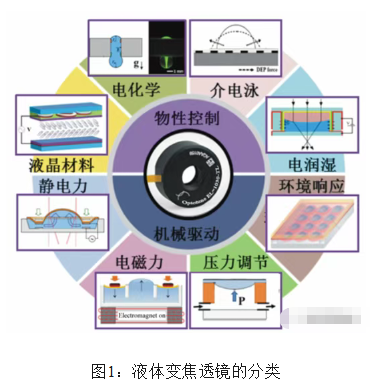

(二)透射式液體鏡頭:機械驅動與物性調控的技術分野

透射式液體鏡頭是當前應用范圍最廣的技術類型,光線直接穿透液體介質完成成像過程。根據焦距調節的核心機制,該類型可進一步細分為機械驅動式與物性控制式——前者通過外部機械力改變液體形態,后者則借助調控液體自身物理性質實現變焦功能。

二、機械驅動式液體鏡頭:以外部作用力實現液體形態調控

機械驅動式液體鏡頭的核心技術邏輯為“通過外部機械力干預液體形態”,具體通過調整透鏡腔體壓力、電磁作用等方式改變液體曲率或折射率,主要包含以下四種主流技術路徑:

1.靜電力驅動:結構緊湊,適用于批量制造

靜電力驅動型液體鏡頭具備典型的微型化特征,其結構設計如下:采用彈性聚合物薄膜將高介電常數液體封裝于薄玻璃腔體內部,同時在薄膜下表面與玻璃上表面分別沉積環形金屬電極,構成平行板靜電致動器。當施加電壓(通常低于25V)時,電極間產生的靜電引力驅動平行板相互靠近,擠壓腔內液體向中心聚集,進而改變薄膜曲率——無電壓狀態下薄膜保持平整,施加電壓后形成弧形結構,以此實現焦距調節。

該技術優勢較為顯著:設備整體尺寸可控制在6mm×6mm×0.7mm以內,結構高度緊湊;驅動電壓較低,且可通過MEMS(微機電系統)工藝實現批量生產,制造成本可控,適用于集成至小型工業相機、微型傳感器等設備。

2.電磁力驅動:焦距調節范圍廣,但設備體積受限

電磁力驅動的核心原理為“磁場與磁性材料的相互作用”,目前主要存在兩種典型設計方案:

其一,在透鏡下方設置電磁系統,通過電磁鐵吸引彈性薄膜表面的環形釹磁鐵,控制薄膜凸起或凹陷,驅動液體在透鏡腔與驅動腔之間流動,從而改變液體曲率;

其二,將PDMS(聚二甲基硅氧烷)彈性薄膜與電磁微致動器集成,利用洛倫茲力驅動薄膜表面的金屬電極,使薄膜產生均勻變形并將形變傳遞至液體介質。

此類鏡頭的焦距調節范圍相較于靜電力驅動型更廣,且成像像差較小,但電磁系統的引入導致設備體積增加;同時,大電流作用下電極易產生熱量,加速液體介質蒸發,對設備長期成像穩定性造成影響。

3.壓力調節驅動:調焦范圍寬,依賴外部動力源

壓力調節驅動的設計思路直觀且直接:通過注入或抽取液體改變腔體壓力,或利用形狀記憶合金彈簧控制壓縮環變形,進而調整液體薄膜曲率。例如,部分設計方案通過控制進出口壓力差,實現“雙凹透鏡”與“雙凸透鏡”的形態切換;另有方案采用形狀記憶合金彈簧作為執行機構,將鏡頭進光孔徑提升至34mm,適用于大光圈成像場景。

該技術的優勢在于調焦范圍寬、結構設計簡單,可應用于需大光圈的輕便成像設備;但缺點同樣明顯——需依賴液壓泵、注射器等外部動力源,對設備集成度形成限制。

4.環境響應驅動:制造成本低,穩定性仍需優化

環境響應驅動型液體鏡頭利用液體對外部環境參數(如溫度、振動)的敏感性實現變焦,其中“激光誘導”設計最為典型:通過激光束加熱液滴,使液體從中心向邊緣產生熱毛細流動,改變液滴表面局部曲率——調整激光功率即可實現“聚焦透鏡”與“發散透鏡”的功能切換。此外,還存在結合超聲振動的設計方案:利用壓電陶瓷產生超聲振動,控制液晶分子排列方向,進而改變液體折射率。

環境響應式鏡頭的制造成本較低、加工工藝簡單,但液體受熱后蒸發速度加快,且超聲振動可能影響設備穩定性,目前主要適用于對成像時長要求較低的實驗性場景。

三、物性控制式液體鏡頭:基于液體物理特性的變焦調控

與機械驅動式不同,物性控制式液體鏡頭不依賴外部機械力,而是通過調控液體介質的分子取向、表面張力、介電特性等物理參數實現焦距調節,主要包含以下四種核心技術路徑:

1.液晶材料驅動:驅動電壓低,近焦成像能力受限

液晶材料驅動型鏡頭的關鍵技術原理為“電場控制分子排列”:無外部電場作用時,液晶分子按固定角度非均勻分布,形成具有最小焦距的雙折射透鏡;當施加環形電場(電壓范圍0~10V)時,分子沿電場方向垂直排列,焦距可從47cm增大至700cm。

該技術的優勢在于驅動電壓低、結構設計簡單,但受電場均勻性限制,難以實現近焦成像,且易產生光學失真,適用于對近距成像需求較低的場景(如遠距離監測)。

2.電化學活化驅動:調節過程可逆,響應時間較長

電化學活化驅動的核心機制為“電壓調控表面張力”:利用電化學反應,使水溶性分子在“表面活性態”與“非活性態”之間切換,改變溶液表面張力,進而導致毛細管內液體曲率變化——該調節過程具有可逆性,實驗中鏡頭最小焦距可達到0.5mm(具體數值取決于液體體積)。

然而,此類鏡頭的焦距調節響應時間較長,且變化規律難以進行定量分析,目前仍處于實驗室研究階段,尚未實現規模化應用。

3.介電泳技術驅動:形態控制精準,電極結構復雜

介電泳效應指“在非均勻電場中,介質顆粒因極化程度差異產生側向位移”。介電泳技術驅動型鏡頭通常包含硅油與多元醇(兩種密度相等的不導電液體),在柔性基底表面覆蓋特氟龍薄膜(以減少液體運動摩擦),下方布置環形同心電極以產生非均勻電場。當施加125Vrms電壓時,介電泳力擠壓液體,增大硅油液滴與基底的接觸角,從而實現焦距調節。

該技術的優勢在于對液體形態的控制精度較高,但電極結構設計復雜,且驅動電壓偏高,調焦范圍相對有限。

4.電潤濕技術驅動:應用范圍廣,光學效率需平衡

電潤濕技術(EWOD)是當前物性控制式液體鏡頭中應用最廣泛的方案,其原理為“電壓改變液滴潤濕性”:在液體與電極之間施加電壓,根據YoungLippmann方程,液滴與介質表面的接觸角隨電壓、介電層厚度等參數變化——電壓升高時,接觸角減小,液滴發生形變,進而改變光學路徑。

例如,某款基于電潤濕技術的鏡頭設計了“環形光圈”與“中心光圈”兩種工作模式:環形模式可增強成像亮度(入射光功率提升3倍),中心模式可降低像差、擴大景深;當驅動電壓從20V增至70V時,中心模式的調焦范圍可達(∞,66.7mm)∪(+32.4mm,+∞)。不過,該技術存在一定局限:有效孔徑減小與偏振片的使用會降低光學效率,且驅動電壓仍處于較高水平。

四、技術總結與未來展望

液體鏡頭憑借“無復雜機械結構、變焦靈活、成本可控”的核心優勢,正在打破傳統固體鏡頭的技術局限:在工業領域,其可集成至工業視覺領域主流品牌的工業相機中,搭配線掃鏡頭、近紅外模塊實現高精度視覺檢測;在天文領域,反射式液體鏡頭為大型望遠鏡的輕量化設計提供了技術可能;在消費電子領域,小型化液體鏡頭有望應用于智能手機、微型相機等設備,實現無凸起式變焦功能。

當前,液體鏡頭技術仍需突破多項瓶頸:機械驅動式的穩定性問題(如液體蒸發、電磁發熱)、物性控制式的集成度問題(如介電泳技術的電極設計),以及部分技術方案的高驅動電壓問題,均為未來研發的重點方向。隨著材料技術(如更穩定的液體介質研發)、微加工工藝(如更高精度的MEMS電極制造)的持續進步,液體鏡頭有望在更多領域實現“從實驗室研究到規模化量產”的跨越,成為推動光學領域技術革新的“柔性核心”。

咨詢熱線(Tel): 0591-83855102

E-mail:uki@measopt.com

聯系人:翁女士(UKI)

地址:福建省福州市倉山區建新鎮西三環智能產業園A3棟