東京大學研究團隊實現基于簡單超胞超表面的高效手性激光發射,為光電子領域應用提供新方案

圓偏振光(CPL)在現代通信、手性傳感、高清顯示及量子計算等前沿領域具有不可或缺的應用價值。然而,如何實現兼具高方向性、顯著圓偏振度(DCP)與窄線寬的手性激光發射,長期以來一直是學術界與產業界面臨的關鍵挑戰。近日,東京大學Jean-JacquesDelaunay團隊在《Laser&PhotonicsReviews》發表的研究成果,為這一難題提供了突破性解決方案——其設計的簡單雙單元超胞超表面成功實現了性能優異的手性激光發射,相關成果有望推動光電子技術的實用化進程。

突破傳統設計局限:超表面結構的簡化革新

此前,基于連續體中的束縛態(BICs)的手性超表面因可有效增強手性與相干性,被視作解決手性激光發射難題的潛在途徑。但此類超表面普遍存在設計復雜、制造工藝嚴苛等問題,極大限制了其實際應用場景的拓展。

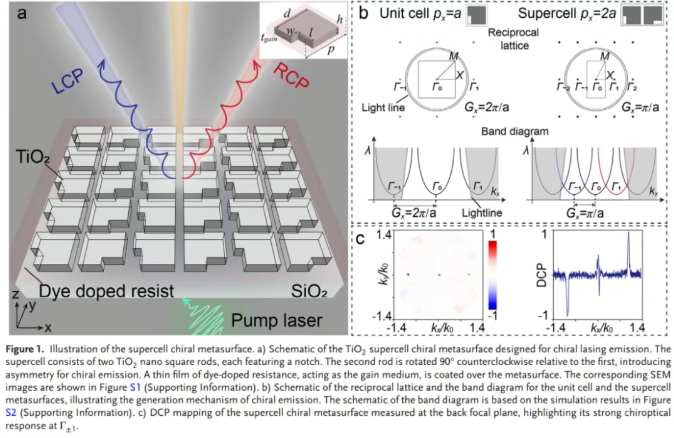

Delaunay團隊創新性地提出極簡設計方案:采用由兩個TiO?納米方塊構成的雙單元超胞超表面。每個納米方塊均含凹槽結構,且第二個方塊相對第一個逆時針旋轉90°——這一結構性調整有效打破了平面內的結構對稱性,成為實現手性發射的核心設計。此外,研究團隊在超表面上方涂覆一層染料摻雜的SU-8光敏電阻薄膜作為增益介質,為激光發射提供了能量支撐。

核心作用機制:對稱性破缺誘導的自旋分裂效應

該設計的核心原理在于對BICs的精準調控。團隊通過實驗與模擬證實,當集成兩個具有不同取向凹槽的單元后,原本的Γ?-BIC(Γ點的連續體束縛態)發生自旋分裂,形成Γ±1模式。這種模式分裂直接誘導產生了兩個相反手性態的激光發射,且發射方向位于非正常方向(非垂直于表面方向)。

研究中的能帶圖與倒易格子分析進一步揭示了這一過程:對稱性破缺后,超表面的光學響應在Γ±1點呈現出強烈的手性特征。通過調整凹槽的位置與尺寸(如僅改變第二個納米棒中凹槽的位移參數s),團隊成功優化了超表面對特定模式的手性響應,為高效手性激光發射奠定了基礎。

性能表現:高圓偏振度與窄線寬的雙重突破

實驗結果表明,該簡化設計的超表面展現出優異的性能:在36.0°發射角度下,實現了高達0.95的圓偏振度(DCP),意味著其發射的圓偏振光純度顯著提升,可滿足精密應用場景的需求。

同時,該系統的激光發射具有顯著的窄線寬特性。高分辨率光譜測量顯示,其線寬可低至約0.11nm,性能遠優于傳統手性光源。角度分辨光譜實驗進一步證實,兩個相反手性態(左旋圓偏振LCP和右旋圓偏振RCP)的激光發射在Γ±1點實現清晰分離,且方向性優異。

拓展性研究與應用前景:從雙單元到多單元的可擴展性

為驗證設計理念的普適性,團隊進一步探索了三單元超胞超表面的性能。研究發現,通過增加單元數量,更高階的Γ能帶會移動至光線以上,同樣可實現有效的手性激光發射。這表明該設計理念具有良好的可擴展性,可根據實際需求調整超胞結構,拓展應用場景。

Delaunay團隊的此項研究,不僅突破了傳統手性超表面設計復雜、制造困難的瓶頸,更以極簡結構實現了高性能手性激光發射。該成果為構建高效、實用的手性激光系統提供了全新思路,未來有望在量子通信的偏振編碼、手性分子的高靈敏度檢測、新型3D顯示技術等領域發揮關鍵作用,推動相關產業的技術革新。

咨詢熱線(Tel): 0591-83855102

E-mail:uki@measopt.com

聯系人:翁女士(UKI)

地址:福建省福州市倉山區建新鎮西三環智能產業園A3棟