華東師范大學團隊提出雙光子“編碼”中紅外單像素成像技術,突破室溫高靈敏探測關鍵瓶頸

中紅外波段(2.5-25μm)因覆蓋諸多分子振轉能級,被科學界稱為“分子指紋區”,在醫學診斷、食品安全檢測、環境監測及材料成分分析等關鍵領域具有不可替代的應用價值。然而,傳統中紅外成像技術長期受限于兩大核心瓶頸:其一,主流中紅外相機依賴碲鎘汞、銻化銦等窄帶隙材料,室溫環境下噪聲水平較高,需通過低溫制冷方可提升探測靈敏度與成像質量,限制了設備的便攜性與場景適應性;其二,硅基探測器雖具備室溫下高靈敏度、低噪聲的優越性能,但其本征響應僅覆蓋可見與近紅外波段,無法直接對中紅外信號進行探測。針對上述技術難題,華東師范大學曾和平教授與黃坤教授團隊開展系統性研究,提出基于雙光子“編碼”的中紅外單像素成像新方案,相關成果發表于光學與光子學領域權威期刊《PhotoniX》,為中紅外成像技術的室溫化、高靈敏化發展提供了全新路徑。

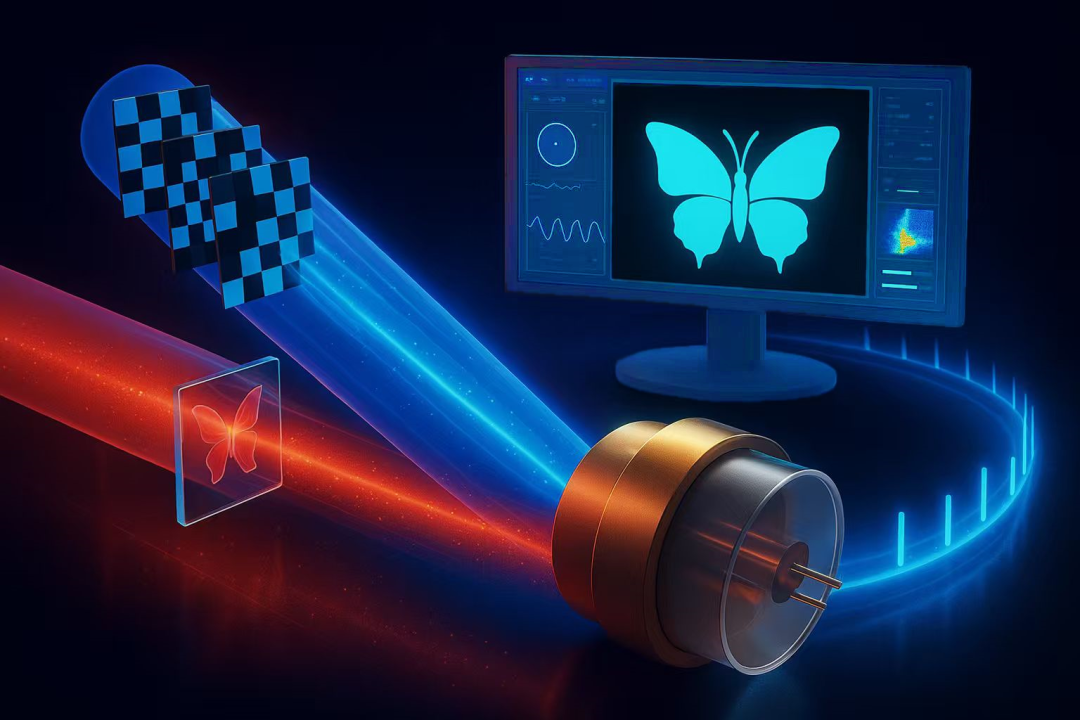

核心技術創新:構建編碼-探測一體化單像素成像架構

該研究的核心突破在于將非線性物理、光場調控與計算成像技術深度融合,依托硅基探測器的非簡并雙光子吸收效應(ND-2PA),實現中紅外光信號的高效探測與空間編碼。其技術原理與架構設計具有顯著創新性:

1.非簡并雙光子吸收效應的創新性應用

團隊利用硅材料的非簡并雙光子吸收特性,通過引入近紅外泵浦光,使中紅外光子與近紅外光子的能量協同跨越硅材料的能帶隙(?ωs+?ωp>Eg),觸發電子從價帶向導帶的躍遷,進而產生可測量的電流響應。這一機制成功解決了硅基探測器無法直接探測中紅外信號的難題,且無需嚴格相位匹配,具備室溫操作與寬帶響應優勢,為中紅外探測的場景適應性提升奠定基礎。

2.編碼-探測一體化系統設計

與傳統中紅外成像架構中調制器與探測器相互獨立的模式不同,該方案實現了硅基探測器“探測”與“編碼”功能的一體化。研究團隊依托數字微鏡器件(DMD)對近紅外泵浦光實施高速動態空間編碼,構建可編程“光學掩模”,并將編碼圖案投影至硅基單像素探測器。當編碼后的泵浦光與中紅外信號光共同入射時,泵浦光的每一幅空間編碼模式均通過非簡并雙光子吸收過程,在探測器響應中留存中紅外信號的“投影信息”,為后續圖像計算重建提供精準加權數據。

該設計有效規避了長波衍射效應的制約,將空間調制精度提升至約7μm,同時擺脫了對復雜陣列相機的依賴,僅通過單個硅基探測器即可實現寬視場成像,顯著簡化了系統結構,提升了集成度與運行靈活性。

實驗性能驗證:高靈敏、高分辨與化學選擇性成像能力

為驗證技術方案的有效性與優越性,團隊開展了多維度實驗測試,關鍵性能指標均展現出顯著優勢:

1.超靈敏與高效采樣性能

實驗結果表明,該系統在極低光子通量條件下仍能穩定工作——即使入射中紅外光的能量低至0.5pJ/pulse,仍可實現清晰的圖像重建;結合壓縮感知算法與深度學習算法的協同應用,系統在10%的高采樣壓縮比下即可完成高質量圖像重建,大幅降低數據采集量,提升成像速度,解決了傳統掃描式成像“逐點采集、速度受限”的問題。

2.高空間分辨率成像

依托優化的光場調控與編碼方案,系統實現了約11μm的空間分辨率,成功還原目標圖案的細節信息,突破了傳統中紅外成像在分辨率與寬視場兼顧方面的技術局限。

3.寬波段化學選擇性成像

在2.5-3.8μm中紅外“分子指紋區”范圍內,團隊利用不同材料對中紅外光的吸收差異,成功實現聚苯乙烯(PS)與聚氯乙烯(PVC)薄膜的化學組分區分。實驗證明,該系統具備寬波段響應能力與化學選擇性成像潛力,為材料成分檢測、污染物精準識別等應用提供了核心技術支撐。

應用前景與技術展望

該中紅外單像素成像技術的突破,為多領域的技術應用拓展提供了關鍵支撐:在生物醫學領域,有望實現腫瘤早期無創診斷,通過探測細胞代謝產物的中紅外特征光譜,實現病變的早期識別;在環境監測領域,可實時監測大氣中揮發性有機物(VOCs)的空間分布,為精準環境治理提供技術保障;在工業檢測領域,能夠快速識別材料成分缺陷,提升產品質量控制效率。

團隊表示,未來將從三方面進一步優化技術性能:一是結合高數值孔徑物鏡與大面積探測器,推動系統分辨率向百萬像素級突破,實現超精細成像;二是通過優化泵浦波長與材料體系,拓展工作波段范圍,增強分子指紋識別能力;三是引入同步脈沖門控機制,賦予系統深度分辨能力,為中紅外三維成像技術發展提供新思路。

研究團隊與學術貢獻

該研究由華東師范大學精密光譜科學與技術國家重點實驗室、海南研究院、重慶精密光學重點實驗室等單位聯合完成,核心成員包括馬惠潔(2024級博士研究生)、黃坤教授、曾和平教授等。其中,曾和平教授為教育部長江特聘教授、國家杰出青年科學基金獲得者,長期致力于高功率超短脈沖光纖激光與紅外單光子探測技術研究,帶領團隊在光子學領域取得多項具有國際影響力的突破性成果;黃坤教授入選國家及上海市海外青年人才,聚焦紅外單像素測控與成像研究,在《NaturePhotonics》《NatureCommunications》等頂級期刊發表論文100余篇,具備深厚的理論與實驗創新能力。

該研究不僅突破了傳統中紅外成像在探測器依賴與采集模式上的技術限制,更凸顯了非線性物理、光場調控與計算成像等多學科交叉融合的科學價值——通過將“不可見”的中紅外信號轉化為“可感知”的清晰圖像,為中紅外成像技術的實用化、高性能化發展提供了創新性范式,也為光子學驅動的多學科交叉研究提供了重要參考。

咨詢熱線(Tel): 0591-83855102

E-mail:uki@measopt.com

聯系人:翁女士(UKI)

地址:福建省福州市倉山區建新鎮西三環智能產業園A3棟